シルクロードを放浪する老バックパッカーの想い出20 … 海外・WanderVogel ― 2021/11/04

- -

新型コロナウイルスの世界的な猛威は、今年や来年では完全に終息することは期待できない。

ヨーロッパやアメリカといった医療先進国においてもそうなのだから、医療インフラの整っていない国や地域では外国人がリスクを感じず自由に旅が出来るようになるには、まだこの先何年か掛かるのかもしれない。

勝手の違う海外で一人、医者にかかるのは何とも心細いものだが、僕も度重なる海外放浪の中で医者に助けを求めることが多々あった。

ぼんやりと思い出してみても、タイで1回(マラリアで通院)、マレーシアで2回(胃炎で通院と肺炎で入院)、インドで1回(赤痢)、ネパールで1回(高山病で救急ヘリ搬送・病院送り)、モロッコで1回(歯痛で通院)と結構な日数病院通いをしている気がする。また、病気でなくとも、予防注射を海外で打たなければならないことも出てくる。(イスタンブルで1回、インドで1回)

通常の状況であれば、それなりに何とか安心は確保できるのだろうが、それに新型コロナウイルスが加わるとなると話は変わってくる。このまま数年待ち惚けを喰らうと、僕も「重症化リスクのある高齢者」の域に達してしまうからだ。

南アジア(インド、ネパール、バングラデシュ、パキスタン、イラン、アフガニスタン、チベットなど)と東南アジア(タイ、ビルマ、ラオス、カンボジア、ベトナム、マレーシア、インドネシアなど)、まだまだ歩きたい地域、再訪したい村々が僕にはたくさん残っているのだ。

そして僕には、それほど時間が残されていない。60歳後半に突入しての過酷な地域への一人旅は流石にリスキーだろうし、周りにもいらぬ心配と迷惑をかけることにもなろう。などと考えると、やはり時間がない。

兎にも角にも、この新型コロナウイルスがインフルエンザ並みに予防薬と治療薬が世間に行き渡ってくれないと如何ともし難い。

写真:2017年冬、5,400mのチュクン・リへの途上からローツェ北壁を望む。エベレストの頂上が少しだけ飛び出しているのが見える。

- -

新型コロナウイルスの世界的な猛威は、今年や来年では完全に終息することは期待できない。

ヨーロッパやアメリカといった医療先進国においてもそうなのだから、医療インフラの整っていない国や地域では外国人がリスクを感じず自由に旅が出来るようになるには、まだこの先何年か掛かるのかもしれない。

勝手の違う海外で一人、医者にかかるのは何とも心細いものだが、僕も度重なる海外放浪の中で医者に助けを求めることが多々あった。

ぼんやりと思い出してみても、タイで1回(マラリアで通院)、マレーシアで2回(胃炎で通院と肺炎で入院)、インドで1回(赤痢)、ネパールで1回(高山病で救急ヘリ搬送・病院送り)、モロッコで1回(歯痛で通院)と結構な日数病院通いをしている気がする。また、病気でなくとも、予防注射を海外で打たなければならないことも出てくる。(イスタンブルで1回、インドで1回)

通常の状況であれば、それなりに何とか安心は確保できるのだろうが、それに新型コロナウイルスが加わるとなると話は変わってくる。このまま数年待ち惚けを喰らうと、僕も「重症化リスクのある高齢者」の域に達してしまうからだ。

南アジア(インド、ネパール、バングラデシュ、パキスタン、イラン、アフガニスタン、チベットなど)と東南アジア(タイ、ビルマ、ラオス、カンボジア、ベトナム、マレーシア、インドネシアなど)、まだまだ歩きたい地域、再訪したい村々が僕にはたくさん残っているのだ。

そして僕には、それほど時間が残されていない。60歳後半に突入しての過酷な地域への一人旅は流石にリスキーだろうし、周りにもいらぬ心配と迷惑をかけることにもなろう。などと考えると、やはり時間がない。

兎にも角にも、この新型コロナウイルスがインフルエンザ並みに予防薬と治療薬が世間に行き渡ってくれないと如何ともし難い。

写真:2017年冬、5,400mのチュクン・リへの途上からローツェ北壁を望む。エベレストの頂上が少しだけ飛び出しているのが見える。

- -

シルクロードを放浪する老バックパッカーの想い出19 … 海外・WanderVogel ― 2021/10/19

- -

写真:1985年旅のスケッチブック(日記)イラン・イスファハンでの1ページ 抜粋

大学でのワンゲル部で鍛えられたからなのか、国内の山行でもバイクツーリングでも海外での放浪旅でも、しっかりと記録を付ける癖が出来ている。

スケッチを描くのは割と早い方なので、地図にして記録したり、平面/立面/断面図をサッと描いたりするのも割りと得意分野ではある。

旅の最中、チャイハナでお茶している時などちょっとした時間を見つけ、見たこと、思ったこと、食べたものやその感想などササッとノートに書き込んでいく。

町から町へと移動する時には、何に乗ったかとか、周りの人たちはどんなだったかとか、移動時間やその運賃、どこで休憩して何を食べたかなど、今見直してみると結構詳細に記録してある。

今なら何でもデジタル写真で記録しておけば良いのだろうが、1980年代や1990年代ではそうもいかないのでこうしてmemoにして残していた。

町なかの散策では、歩いたルートをこうして時間のある時にパパッと地図に書いてまとめている。

一日1枚ずつ描いているというわけでないが、ほぼ毎日記録しているのでまとめるとけっこうな枚数描いていることになる。

すでに35年以上たっているが、あらためて見直してみると、あの頃(若かりし頃)の自分が何を考えて旅をしていたのか、何に興味を持っていたのか、など、ほろ苦い想いとともに思い起こさせてくれる。この古いスケッチブックをめくると、その町の匂い、吹く風、眩しい陽の光まで周りの情景とともによみがえってくる。

写真だけでは見えてこない、心の内側を覗かせてくれるこの「旅のノート」は僕の宝物でもある。

- -

写真:1985年旅のスケッチブック(日記)イラン・イスファハンでの1ページ 抜粋

大学でのワンゲル部で鍛えられたからなのか、国内の山行でもバイクツーリングでも海外での放浪旅でも、しっかりと記録を付ける癖が出来ている。

スケッチを描くのは割と早い方なので、地図にして記録したり、平面/立面/断面図をサッと描いたりするのも割りと得意分野ではある。

旅の最中、チャイハナでお茶している時などちょっとした時間を見つけ、見たこと、思ったこと、食べたものやその感想などササッとノートに書き込んでいく。

町から町へと移動する時には、何に乗ったかとか、周りの人たちはどんなだったかとか、移動時間やその運賃、どこで休憩して何を食べたかなど、今見直してみると結構詳細に記録してある。

今なら何でもデジタル写真で記録しておけば良いのだろうが、1980年代や1990年代ではそうもいかないのでこうしてmemoにして残していた。

町なかの散策では、歩いたルートをこうして時間のある時にパパッと地図に書いてまとめている。

一日1枚ずつ描いているというわけでないが、ほぼ毎日記録しているのでまとめるとけっこうな枚数描いていることになる。

すでに35年以上たっているが、あらためて見直してみると、あの頃(若かりし頃)の自分が何を考えて旅をしていたのか、何に興味を持っていたのか、など、ほろ苦い想いとともに思い起こさせてくれる。この古いスケッチブックをめくると、その町の匂い、吹く風、眩しい陽の光まで周りの情景とともによみがえってくる。

写真だけでは見えてこない、心の内側を覗かせてくれるこの「旅のノート」は僕の宝物でもある。

- -

シルクロードを放浪する老バックパッカーの想い出18 … 海外・WanderVogel ― 2021/10/05

- -

写真:1997年9月、スペインコルドバのメスキータ内部、「円柱の森」と呼ばれる礼拝空間。

コルドバのメスキータ(Mezquita)は、スペインに現存する唯一の大モスクで、後ウマイヤ朝の至宝とも言うべき建築物だ。

8世紀後半から始まったモスクの建設は何度も増築を重ね今の姿となった。このメスキータ(スペイン語でモスクのこと)で特筆すべきものが、この「円柱の森」とその外に広がる「オレンジのパティオ(中庭)」なのだ。

「円柱の森」は、何本もの円柱によって支えられた天井高さ10mの礼拝空間で、そこには反復し無限に連続してゆくリズミカルな空間が広がっている。

この広い空間を支える無数の円柱は、世界各地から集められた時代も様式も異なる石の柱材を再利用したものなのだ。そのため、長さが足りずに寸足らずな円柱しか集めることが出来なかった。そこで、この高い天井を支えるために考え出された工夫が、この二重アーチ構造というわけだ。

奇しくもこの二重アーチ構造は、赤いレンガと白い石灰岩を交互に配するという斬新な配色デザインを取り入れたことで、世界に類のない唯一無二の特異な造形空間を生み出すことになる。独創的な構造解析手法が美しいデザインへと昇華した瞬間だ。

規則正しくオレンジの木が植えられたパティオは、この「円柱の森」の礼拝空間の外に広がる中庭空間として、メスキータ全体を囲む広大な外壁(回廊)によって囲まれている。

コルドバのメスキータの大きな特徴は、内部空間である「円柱の森」で繰り返される円柱の延長線上に沿って、規則正しくオレンジの木(古くはナツメヤシ、月桂樹などが植えられていたという)が配されていることだ。

レコンキスタ後にカトリック教会として転用されるまでは、この中庭と礼拝堂の間に壁は無く、文字通り空間的にも内部の円柱と外部の樹木のラインが一体化し、視線が礼拝室奥のキブリ壁 ・ミフラーブ(Mihrab)へと流れるように連続していたのであろう。

後ウマイヤ朝、ナスル朝、ムデハル様式の建築と庭園、南スペインには北インドやイラン、トルコなどとは異質の輝きを持ったイスラム建築の至宝が今も息づいている。

1997年9月から10月にかけての1ヶ月間、僕たちはロンダやアルハンブラのパラドールに泊り歩きながら秋色に染まるアンダルシアを旅した。

- -

写真:1997年9月、スペインコルドバのメスキータ内部、「円柱の森」と呼ばれる礼拝空間。

コルドバのメスキータ(Mezquita)は、スペインに現存する唯一の大モスクで、後ウマイヤ朝の至宝とも言うべき建築物だ。

8世紀後半から始まったモスクの建設は何度も増築を重ね今の姿となった。このメスキータ(スペイン語でモスクのこと)で特筆すべきものが、この「円柱の森」とその外に広がる「オレンジのパティオ(中庭)」なのだ。

「円柱の森」は、何本もの円柱によって支えられた天井高さ10mの礼拝空間で、そこには反復し無限に連続してゆくリズミカルな空間が広がっている。

この広い空間を支える無数の円柱は、世界各地から集められた時代も様式も異なる石の柱材を再利用したものなのだ。そのため、長さが足りずに寸足らずな円柱しか集めることが出来なかった。そこで、この高い天井を支えるために考え出された工夫が、この二重アーチ構造というわけだ。

奇しくもこの二重アーチ構造は、赤いレンガと白い石灰岩を交互に配するという斬新な配色デザインを取り入れたことで、世界に類のない唯一無二の特異な造形空間を生み出すことになる。独創的な構造解析手法が美しいデザインへと昇華した瞬間だ。

規則正しくオレンジの木が植えられたパティオは、この「円柱の森」の礼拝空間の外に広がる中庭空間として、メスキータ全体を囲む広大な外壁(回廊)によって囲まれている。

コルドバのメスキータの大きな特徴は、内部空間である「円柱の森」で繰り返される円柱の延長線上に沿って、規則正しくオレンジの木(古くはナツメヤシ、月桂樹などが植えられていたという)が配されていることだ。

レコンキスタ後にカトリック教会として転用されるまでは、この中庭と礼拝堂の間に壁は無く、文字通り空間的にも内部の円柱と外部の樹木のラインが一体化し、視線が礼拝室奥のキブリ壁 ・ミフラーブ(Mihrab)へと流れるように連続していたのであろう。

後ウマイヤ朝、ナスル朝、ムデハル様式の建築と庭園、南スペインには北インドやイラン、トルコなどとは異質の輝きを持ったイスラム建築の至宝が今も息づいている。

1997年9月から10月にかけての1ヶ月間、僕たちはロンダやアルハンブラのパラドールに泊り歩きながら秋色に染まるアンダルシアを旅した。

- -

シルクロードを放浪する老バックパッカーの想い出17 … 海外・WanderVogel ― 2021/10/04

- -

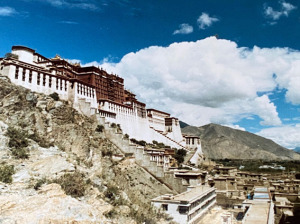

写真:1984年9月、拉薩の町外れにそびえ建つ「ポタラ宮殿」

ポタラ宮殿の下に広がる一帯は一般のチベットの人たちの住居が建ち並び、細い坂道が入り組んでいて肝心のポタラ宮殿への入口がサッパリわからない。

何度も上っては下ってを繰り返し、途中で出会ったチベット少女に身振り手振りで入口へたどり着く道を教えてもらって、民家の軒先や庭先をかすめながらやっとのこと宮殿入口にたどり着くことが出来た。

ここまで数時間の時を無駄にしてしまったので、入口ですでにヘロヘロな状態であった。宮殿内部への入場料は、1元/人民元(約80円)だった。

ポタラ宮殿下の一画ではすでに中国政府主導の区画整理事業が着手されていて、古い住居群が取り壊され特徴の無いバラック建築に建て替えられていた。素直に考えれば、一見無秩序に見えるこのような迷路のような町並みこそが地域の文化遺産であり、民族の歴史そのものなのだと僕は考えている。中国政府はこれを「汚い非文明的は町並み」ととらえているようだが、その考えは大きな間違いだ。

宮殿内部は王様の住居というよりは巨大な寺院といった印象で、一緒に入ったチベット人数人は敬虔なチベット仏教徒なのであろう、熱心に祈っている。内部には照明設備はあまりなく、わずかばかり差し込む陽の光がいっそう密教的で神秘的な雰囲気を醸し出している。

書かれていた説明書きでは、ポタラ宮の内部には一千体の仏像が安置されているのだそうだ。

それにしてもここラサの直射日光の強烈さはなかなかに過酷である。

バザールでチベット人から麦わら帽子を買う。こういったものは世界共通なのであろうか、日本のものと同じデザインだ。ひとつ5角/人民元(約40円)だったが、なかなか良く出来ていた。

この当時、ラサ市内での人民元の交換レートは、100兌換券=130人民元だった。

ラサには結局1週間滞在したわけだが、高山病と言うか熱射病と言うか、厳しい気候に体力を消耗し、激マズの食事に毎日悩まされ続けたが、それを除けばまだまだ滞在していたい魅力溢れる古都だった。古さの残る歴史的な町並みを維持していられたギリギリのタイミングであったとあらためて思う。

中国政府による歴史的な町並みの破壊は、この後も組織的に進むだろうから1980年代終わりにはまったく別の町になっていることだろうと悲しさがこみ上げてくる。

さて、いよいよラサの町ともお別れだ。

ラサ市内から帰りの飛行機(322元/片道)に乗るため、なぜか前日の朝早くに乗客全員が市内のCAACオフィスに集められた。

そこからオンボロバス5台に分乗し、行きと同じように土ぼこりが車内にまで舞い上がるひどい悪路をひたすら走る。椅子に座っていられないほどの縦揺れに辟易しながらお昼過ぎに途中の待機ホテル?(民航招待所)に到着した。

地元民は1泊2元なのに外国人は4元と倍も取られる。(といっても、差額は160円程度なのだが)

招待所での食事料金も飛行機代に含まれておらず、みな同じ料理を頼むことになる。

8角(約65円)でご飯(お代わり自由)とキャベツ炒めのみ、という素晴らしい料理がテーブルに並ぶ。食事後、収容所のような部屋でラサ市内で買って持って来た「ウリ」を食べ、お茶を飲んで空腹を満たす。

夕食も昼食とまったく同じ料理が出た。当時の日記には、「頭が痛くなってくるほど、不味い!しかも、 きたない!」と記してある。

結局、部屋でウリとヒマワリのタネを食べて空腹を紛らわせることとなった。

翌朝は陽の明けていない6時に叩き起こされ、みないっせいに外に出て並び、ベニヤ板で囲まれた囲いの中に入ってセキュリティチェックと手荷物検査を受け、待合室?で2時間近く待たされる。やっと迎えのボロバス数台が到着し、みなそれに乗り込み走り出すと、わずが10分足らずで滑走路に到着。拍子抜けするくらいの手際の悪さで、いやもうここにきて何も言うことも無くなって、みなさん無言で指示に従っていた。

行きの飛行機では、なぜか大きなザーサイ(搾菜)が一袋とお皿とバッチがお土産として配られたが、帰りの飛行機ではお茶とお菓子とジュース、怪しげな温度計付きのキーホルダー、身だしなみセット(クシと鏡のセット)が配られた。

うーん、行きの飛行機でもらったザーサイ一袋というのが考えてみると非常に微妙な感じだ。(このザーサイ、ラサで食べようとしたのだが、ラサでの食事と呼応するかのように「激マズ」でして、けっきょく全部捨てることになった。)

2時間後、成都(チョンドゥ)の空港に無事に到着し、その足で何はともあれ、包子屋さんに2人して飛び込んだ。包子3皿(24個)と水餃子1皿、スープ2皿を平らげ、やっと人心地ついたのだった。

- -

写真:1984年9月、拉薩の町外れにそびえ建つ「ポタラ宮殿」

ポタラ宮殿の下に広がる一帯は一般のチベットの人たちの住居が建ち並び、細い坂道が入り組んでいて肝心のポタラ宮殿への入口がサッパリわからない。

何度も上っては下ってを繰り返し、途中で出会ったチベット少女に身振り手振りで入口へたどり着く道を教えてもらって、民家の軒先や庭先をかすめながらやっとのこと宮殿入口にたどり着くことが出来た。

ここまで数時間の時を無駄にしてしまったので、入口ですでにヘロヘロな状態であった。宮殿内部への入場料は、1元/人民元(約80円)だった。

ポタラ宮殿下の一画ではすでに中国政府主導の区画整理事業が着手されていて、古い住居群が取り壊され特徴の無いバラック建築に建て替えられていた。素直に考えれば、一見無秩序に見えるこのような迷路のような町並みこそが地域の文化遺産であり、民族の歴史そのものなのだと僕は考えている。中国政府はこれを「汚い非文明的は町並み」ととらえているようだが、その考えは大きな間違いだ。

宮殿内部は王様の住居というよりは巨大な寺院といった印象で、一緒に入ったチベット人数人は敬虔なチベット仏教徒なのであろう、熱心に祈っている。内部には照明設備はあまりなく、わずかばかり差し込む陽の光がいっそう密教的で神秘的な雰囲気を醸し出している。

書かれていた説明書きでは、ポタラ宮の内部には一千体の仏像が安置されているのだそうだ。

それにしてもここラサの直射日光の強烈さはなかなかに過酷である。

バザールでチベット人から麦わら帽子を買う。こういったものは世界共通なのであろうか、日本のものと同じデザインだ。ひとつ5角/人民元(約40円)だったが、なかなか良く出来ていた。

この当時、ラサ市内での人民元の交換レートは、100兌換券=130人民元だった。

ラサには結局1週間滞在したわけだが、高山病と言うか熱射病と言うか、厳しい気候に体力を消耗し、激マズの食事に毎日悩まされ続けたが、それを除けばまだまだ滞在していたい魅力溢れる古都だった。古さの残る歴史的な町並みを維持していられたギリギリのタイミングであったとあらためて思う。

中国政府による歴史的な町並みの破壊は、この後も組織的に進むだろうから1980年代終わりにはまったく別の町になっていることだろうと悲しさがこみ上げてくる。

さて、いよいよラサの町ともお別れだ。

ラサ市内から帰りの飛行機(322元/片道)に乗るため、なぜか前日の朝早くに乗客全員が市内のCAACオフィスに集められた。

そこからオンボロバス5台に分乗し、行きと同じように土ぼこりが車内にまで舞い上がるひどい悪路をひたすら走る。椅子に座っていられないほどの縦揺れに辟易しながらお昼過ぎに途中の待機ホテル?(民航招待所)に到着した。

地元民は1泊2元なのに外国人は4元と倍も取られる。(といっても、差額は160円程度なのだが)

招待所での食事料金も飛行機代に含まれておらず、みな同じ料理を頼むことになる。

8角(約65円)でご飯(お代わり自由)とキャベツ炒めのみ、という素晴らしい料理がテーブルに並ぶ。食事後、収容所のような部屋でラサ市内で買って持って来た「ウリ」を食べ、お茶を飲んで空腹を満たす。

夕食も昼食とまったく同じ料理が出た。当時の日記には、「頭が痛くなってくるほど、不味い!しかも、 きたない!」と記してある。

結局、部屋でウリとヒマワリのタネを食べて空腹を紛らわせることとなった。

翌朝は陽の明けていない6時に叩き起こされ、みないっせいに外に出て並び、ベニヤ板で囲まれた囲いの中に入ってセキュリティチェックと手荷物検査を受け、待合室?で2時間近く待たされる。やっと迎えのボロバス数台が到着し、みなそれに乗り込み走り出すと、わずが10分足らずで滑走路に到着。拍子抜けするくらいの手際の悪さで、いやもうここにきて何も言うことも無くなって、みなさん無言で指示に従っていた。

行きの飛行機では、なぜか大きなザーサイ(搾菜)が一袋とお皿とバッチがお土産として配られたが、帰りの飛行機ではお茶とお菓子とジュース、怪しげな温度計付きのキーホルダー、身だしなみセット(クシと鏡のセット)が配られた。

うーん、行きの飛行機でもらったザーサイ一袋というのが考えてみると非常に微妙な感じだ。(このザーサイ、ラサで食べようとしたのだが、ラサでの食事と呼応するかのように「激マズ」でして、けっきょく全部捨てることになった。)

2時間後、成都(チョンドゥ)の空港に無事に到着し、その足で何はともあれ、包子屋さんに2人して飛び込んだ。包子3皿(24個)と水餃子1皿、スープ2皿を平らげ、やっと人心地ついたのだった。

- -

シルクロードを放浪する老バックパッカーの想い出16 … 海外・WanderVogel ― 2021/10/02

- -

写真:1984年9月、拉薩の大昭寺(ジョカン)の周りに広がっていたバルコルを五体投地しながら進む巡礼者。

拉薩(ラサ)は、標高3,000mオーバーのチベット高原にある。

八角街(八廓街・バルコル)は、大昭寺(ジョカン)を中心に八角形に取り囲む。チベット仏教の聖地ジョカン寺に詣でる巡礼者の滞在時の生活を支え続けてきた町だ。1984年時点では、五体投地で長い道のりを旅をしてきた敬虔な巡礼者の姿を見ることも多かった。衣服はボロボロになり、体力も限界に達していることだろう。彼らを迎え入れる宿、食事を提供する施設、仏具などを売る店などパルコルにはそうした施設が多くあった。

僕らが行った時、中国人民政府による大規模で組織的な文化破壊が行なわれようとしていた頃であった。

写真に写っているような歴史ある建物群を町ごとブルドーザーで押しつぶし破壊し、中国政府が主張する「美しい町並み」にするための区画整理が急ピッチで進みつつあった。

この時に僕が見た歴史あるラサの古都の風景も、パルコルの賑わいや佇まいも、ジョカン寺前の荘厳な光景も1980年代末には失われてしまっていることだろう。

実際、ポタラ宮前の一画ではこの時すでに個性の無い中国風バラックに造りかえられつつあったのだ。

高山病によるひどい頭痛が少し和らいできたので、「名前の無いホテル」を出てパルコルとジョカン寺に向かう。

途中でチャイハナ(茶屋)に入りチャイ(何とミルクティーだ!)を飲む。1杯1角/人民元(8円)インドやパキスタンを思い起こすチャイであった。

ラサ滞在中の大きな問題は日々の食事だった。

チベット人巡礼者にはそれ用の食事所が用意されているのだろうか、町にはいわゆる「食堂」があまり見当たらない。

ラサの町にはいちおうアテにならない公共バスもあるにはあるが、頑張って歩けば徒歩だけで回りきれる規模のこじんまりした町だ。

この日も一日、町の中心部を歩き回ってみたが、1〜2軒しか食堂を探すことが出来なかった。

そのうちの1軒に入り、モモと炒飯を注文してみる。どちらも「激マズ」だった。

当時の日記にもそう書いているということはかなり印象的だったのであろう。

それ以外の料理もかなり不味かったようで、ほとほとまいった、と記してある。

つづく・・・

- -

写真:1984年9月、拉薩の大昭寺(ジョカン)の周りに広がっていたバルコルを五体投地しながら進む巡礼者。

拉薩(ラサ)は、標高3,000mオーバーのチベット高原にある。

八角街(八廓街・バルコル)は、大昭寺(ジョカン)を中心に八角形に取り囲む。チベット仏教の聖地ジョカン寺に詣でる巡礼者の滞在時の生活を支え続けてきた町だ。1984年時点では、五体投地で長い道のりを旅をしてきた敬虔な巡礼者の姿を見ることも多かった。衣服はボロボロになり、体力も限界に達していることだろう。彼らを迎え入れる宿、食事を提供する施設、仏具などを売る店などパルコルにはそうした施設が多くあった。

僕らが行った時、中国人民政府による大規模で組織的な文化破壊が行なわれようとしていた頃であった。

写真に写っているような歴史ある建物群を町ごとブルドーザーで押しつぶし破壊し、中国政府が主張する「美しい町並み」にするための区画整理が急ピッチで進みつつあった。

この時に僕が見た歴史あるラサの古都の風景も、パルコルの賑わいや佇まいも、ジョカン寺前の荘厳な光景も1980年代末には失われてしまっていることだろう。

実際、ポタラ宮前の一画ではこの時すでに個性の無い中国風バラックに造りかえられつつあったのだ。

高山病によるひどい頭痛が少し和らいできたので、「名前の無いホテル」を出てパルコルとジョカン寺に向かう。

途中でチャイハナ(茶屋)に入りチャイ(何とミルクティーだ!)を飲む。1杯1角/人民元(8円)インドやパキスタンを思い起こすチャイであった。

ラサ滞在中の大きな問題は日々の食事だった。

チベット人巡礼者にはそれ用の食事所が用意されているのだろうか、町にはいわゆる「食堂」があまり見当たらない。

ラサの町にはいちおうアテにならない公共バスもあるにはあるが、頑張って歩けば徒歩だけで回りきれる規模のこじんまりした町だ。

この日も一日、町の中心部を歩き回ってみたが、1〜2軒しか食堂を探すことが出来なかった。

そのうちの1軒に入り、モモと炒飯を注文してみる。どちらも「激マズ」だった。

当時の日記にもそう書いているということはかなり印象的だったのであろう。

それ以外の料理もかなり不味かったようで、ほとほとまいった、と記してある。

つづく・・・

- -

シルクロードを放浪する老バックパッカーの想い出15 … 海外・WanderVogel ― 2021/10/01

- -

写真:1984年9月、拉薩の空港(滑走路)にて。

成都(チョンドゥ)から拉薩(ラサ)の空港までは、CAAC(中国民航)で飛行時間2時間程度だった。この時の機体はイリューシンの4発のレシプロ機だったが、標高3,000mオーバーのチベット高原を越える高度をエンジン出力全開で飛行し続けるので、乗っている間中機体全体が激しく振動していて怖かったのを覚えている。

航空運賃は片道322元(約33,500円)、当然「兌換券」での支払いだ。故郷に帰るチベット人達でごった返す成都市内のCAACオフィスのカウンターに、パスポートと国内旅行証を振りかざしながらかき分けかき分け進み出てやっと手に入れたチケットである。

拉薩の空港は拉薩の町からかなり離れたさびしい谷の中にあった。

周りを取り囲む山々には草木が1本も見当たらない。見渡す限り乾燥した光景が広がっている。

空港とは言っても滑走路部分だけはかろうじて鋪装されているものの、その他はただ土塊と石ころが転がっているだけの乾いた原野で、空港の管制施設もなければ旅客用の待合所も無いという徹底的に簡素な空港(というか滑走路)だった。

もっとも四川省の省都である成都の空港にしてもサテライトすら無い空港ではあったが、、、

機内から簡単に作られたタラップを降り、滑走路上に広げられた手荷物のかたまりから自分の荷物を探し出し、それを持って待機しているオンボロバスに乗り込む。

標高はすでに3,000mを越えているが、高山病の症状が出てくるのは今夜あたりからだ。それにしても陽射しが強い。

機内上空から見たままの徹底的に荒涼とした荒野を4時間10分ほどひた走り、オンボロバスはラサ市内のCAACオフィス前に到着した。

ラサ市内に着くも、市内の地図もガイドブックすら持っていないので、いきなり途方に暮れることになる。

あちらこちらで聞きまくり、とりあえず「名前の無いホテル」を見つけることが出来た。古いチベット様式で造られたこのホテルは、2階の部屋が1ベット2.5元/人民元払い(約200円)、3階の部屋が1ベット3.0元/人民元払い(約240円)だった。

この名前の無いホテルは、ポタラ宮まで歩いて20分〜30分ほどの距離にある古い町並みが残されている一画にあった。

八角街周辺のバザールの一画で書店(のような店)を見つけ、早速市内の地図を購入するのだが、この地図(のようなもの)まったく用を成さないシロモノであった。まぁとにかく適当なのである。

ラサ市内には公共バス(公共汽車)が走っているのだが、2〜3時間に1本!というスカスカの運行スケジュールで、こちらもまったくもって役に立たない。結局は自分の足で歩くしか無いということになる。

とんでもなく厳しい陽射しとカラカラに乾燥した空気が体力を奪っていく。

その夜遅くに、高山病の苦しさに襲われることになるのは言うまでもない。

つづく・・・

- -

写真:1984年9月、拉薩の空港(滑走路)にて。

成都(チョンドゥ)から拉薩(ラサ)の空港までは、CAAC(中国民航)で飛行時間2時間程度だった。この時の機体はイリューシンの4発のレシプロ機だったが、標高3,000mオーバーのチベット高原を越える高度をエンジン出力全開で飛行し続けるので、乗っている間中機体全体が激しく振動していて怖かったのを覚えている。

航空運賃は片道322元(約33,500円)、当然「兌換券」での支払いだ。故郷に帰るチベット人達でごった返す成都市内のCAACオフィスのカウンターに、パスポートと国内旅行証を振りかざしながらかき分けかき分け進み出てやっと手に入れたチケットである。

拉薩の空港は拉薩の町からかなり離れたさびしい谷の中にあった。

周りを取り囲む山々には草木が1本も見当たらない。見渡す限り乾燥した光景が広がっている。

空港とは言っても滑走路部分だけはかろうじて鋪装されているものの、その他はただ土塊と石ころが転がっているだけの乾いた原野で、空港の管制施設もなければ旅客用の待合所も無いという徹底的に簡素な空港(というか滑走路)だった。

もっとも四川省の省都である成都の空港にしてもサテライトすら無い空港ではあったが、、、

機内から簡単に作られたタラップを降り、滑走路上に広げられた手荷物のかたまりから自分の荷物を探し出し、それを持って待機しているオンボロバスに乗り込む。

標高はすでに3,000mを越えているが、高山病の症状が出てくるのは今夜あたりからだ。それにしても陽射しが強い。

機内上空から見たままの徹底的に荒涼とした荒野を4時間10分ほどひた走り、オンボロバスはラサ市内のCAACオフィス前に到着した。

ラサ市内に着くも、市内の地図もガイドブックすら持っていないので、いきなり途方に暮れることになる。

あちらこちらで聞きまくり、とりあえず「名前の無いホテル」を見つけることが出来た。古いチベット様式で造られたこのホテルは、2階の部屋が1ベット2.5元/人民元払い(約200円)、3階の部屋が1ベット3.0元/人民元払い(約240円)だった。

この名前の無いホテルは、ポタラ宮まで歩いて20分〜30分ほどの距離にある古い町並みが残されている一画にあった。

八角街周辺のバザールの一画で書店(のような店)を見つけ、早速市内の地図を購入するのだが、この地図(のようなもの)まったく用を成さないシロモノであった。まぁとにかく適当なのである。

ラサ市内には公共バス(公共汽車)が走っているのだが、2〜3時間に1本!というスカスカの運行スケジュールで、こちらもまったくもって役に立たない。結局は自分の足で歩くしか無いということになる。

とんでもなく厳しい陽射しとカラカラに乾燥した空気が体力を奪っていく。

その夜遅くに、高山病の苦しさに襲われることになるのは言うまでもない。

つづく・・・

- -

シルクロードを放浪する老バックパッカーの想い出14 … 海外・WanderVogel ― 2021/09/18

- -

写真:1985年、フンザ村の一般的な民家の光景。陸屋根の上に並べられたアンズの実。ドライフルーツとして売られていく。

パキスタン北部のギルギット・バルティスタン州にあるフンザ・カリマバード(Karimabad)は、パキスタンと中国を結ぶカラコルム・ハイウェイの途上に位置している。つい最近の1974年までは、フンザ藩王国の王都が置かれていた村でもある。

村を通るカラコルム・ハイウェイは、国境を横断する舗装道路としては世界一の高所となるクンジュラブ峠(海抜4,693m)を通り、中国・新疆ウイグル自治区へと抜ける国際道路で、ハイウェイは古代のシルクロードのルートをなぞるように建設されている。

パキスタン、中国共同で20年の歳月を掛けて整備・建設され、1978年に完成した。インドとパキスタンのカシミール地域を巡る対立が、どちらも一歩も引けない状況が続いているため、カラコルム・ハイウェイはパキスタンにとって戦略上重要な拠点と見なされている。

1985年に僕らがフンザ村を訪れた時、アンズの実の収穫の真っ最中だった。

村のあちこちには石垣で囲まれた杏の果樹園が広がり、春先には淡いピンク色の花がいっせいに咲き誇ることから「桃源郷」のイメージがあるフンザだが、自然環境的にはそう甘いものではない。急峻な雪山や険しい岩山に囲まれた標高約2,500mに位置するフンザ村は、人が住むのに適しているとは言い難い厳しい環境の土地だと感じた。

フンザ村の脇を流れるインダス川支流のフンザ川(ギルギット川)は険しい渓谷を造り、ミルクコーヒー色をした濁流で今も河岸を削り取っている。ギルギットからフンザに至る道も1980年代当時は当然鋪装などされているわけも無く、世界一危険な道のひとつだった。

古くからの主要交易路・隊商路と言われているカラコルム街道であっても全ての区間、安全安心な「道」が担保されているというわけでないのだ。極論すれば、かろうじて通ることが出来るルート、という程度の安全性を確保すること、これが精一杯というのが本当のところなのだと思う。昔から東西交易路を行き来するというのはかなりのハイリスクなことだったのだろうなぁ、とあらためて考えさせられた。

フンザに暮らしている人々の起源はイラン系であるとか、アレクサンダー大王が率いた遠征軍の末裔のギリシア系であるとかいろいろな説があるようだが、本当のところはよく解っていないようだ。ただ、フンザ村の中を歩いていると、中央アジア系、アーリア系、モンゴル系など、肌の色、髪の色、瞳の色、顔の輪郭の違いなど、じつに多種多様な人達と出会う。

古くからシルクロード・東西交易路を往来して来たいくつもの民族の複雑な混血の結果なのではないか、と推測するがそう大きな間違いではないだろうな。

玄奘三蔵はインド・ナーランダー僧院で学んだ後の帰路、フンザ滞在後、ここからフンザ川に沿って北上し、峠(ミンタカ峠かキリク峠)を越えてタシュクルガン(現在の中国新疆ウイグル自治区にある古都、石頭城のこと)に抜けたと言われている。この峠は、現在唯一の国境通過ポイントであるクンジュラブ峠より少し西側に位置するようだ。

カラコルム・ハイウェイ開通以降、それに接続する道路の整備も進み、年を追うごとに大型のトラックでの行き来が盛んになっていったようだ。

かつて「桃源郷」と呼ばれた素朴で落ち着いた辺境の村フンザも、今では中国から大量に運ばれる中国製の安い衣類や電化製品ばかりが並び、あふれかえることになっていると聴く。

僕らが訪ねた頃ののんびりとした面影はすでに遠い世界の話になってしまったのだろうか。

- -

写真:1985年、フンザ村の一般的な民家の光景。陸屋根の上に並べられたアンズの実。ドライフルーツとして売られていく。

パキスタン北部のギルギット・バルティスタン州にあるフンザ・カリマバード(Karimabad)は、パキスタンと中国を結ぶカラコルム・ハイウェイの途上に位置している。つい最近の1974年までは、フンザ藩王国の王都が置かれていた村でもある。

村を通るカラコルム・ハイウェイは、国境を横断する舗装道路としては世界一の高所となるクンジュラブ峠(海抜4,693m)を通り、中国・新疆ウイグル自治区へと抜ける国際道路で、ハイウェイは古代のシルクロードのルートをなぞるように建設されている。

パキスタン、中国共同で20年の歳月を掛けて整備・建設され、1978年に完成した。インドとパキスタンのカシミール地域を巡る対立が、どちらも一歩も引けない状況が続いているため、カラコルム・ハイウェイはパキスタンにとって戦略上重要な拠点と見なされている。

1985年に僕らがフンザ村を訪れた時、アンズの実の収穫の真っ最中だった。

村のあちこちには石垣で囲まれた杏の果樹園が広がり、春先には淡いピンク色の花がいっせいに咲き誇ることから「桃源郷」のイメージがあるフンザだが、自然環境的にはそう甘いものではない。急峻な雪山や険しい岩山に囲まれた標高約2,500mに位置するフンザ村は、人が住むのに適しているとは言い難い厳しい環境の土地だと感じた。

フンザ村の脇を流れるインダス川支流のフンザ川(ギルギット川)は険しい渓谷を造り、ミルクコーヒー色をした濁流で今も河岸を削り取っている。ギルギットからフンザに至る道も1980年代当時は当然鋪装などされているわけも無く、世界一危険な道のひとつだった。

古くからの主要交易路・隊商路と言われているカラコルム街道であっても全ての区間、安全安心な「道」が担保されているというわけでないのだ。極論すれば、かろうじて通ることが出来るルート、という程度の安全性を確保すること、これが精一杯というのが本当のところなのだと思う。昔から東西交易路を行き来するというのはかなりのハイリスクなことだったのだろうなぁ、とあらためて考えさせられた。

フンザに暮らしている人々の起源はイラン系であるとか、アレクサンダー大王が率いた遠征軍の末裔のギリシア系であるとかいろいろな説があるようだが、本当のところはよく解っていないようだ。ただ、フンザ村の中を歩いていると、中央アジア系、アーリア系、モンゴル系など、肌の色、髪の色、瞳の色、顔の輪郭の違いなど、じつに多種多様な人達と出会う。

古くからシルクロード・東西交易路を往来して来たいくつもの民族の複雑な混血の結果なのではないか、と推測するがそう大きな間違いではないだろうな。

玄奘三蔵はインド・ナーランダー僧院で学んだ後の帰路、フンザ滞在後、ここからフンザ川に沿って北上し、峠(ミンタカ峠かキリク峠)を越えてタシュクルガン(現在の中国新疆ウイグル自治区にある古都、石頭城のこと)に抜けたと言われている。この峠は、現在唯一の国境通過ポイントであるクンジュラブ峠より少し西側に位置するようだ。

カラコルム・ハイウェイ開通以降、それに接続する道路の整備も進み、年を追うごとに大型のトラックでの行き来が盛んになっていったようだ。

かつて「桃源郷」と呼ばれた素朴で落ち着いた辺境の村フンザも、今では中国から大量に運ばれる中国製の安い衣類や電化製品ばかりが並び、あふれかえることになっていると聴く。

僕らが訪ねた頃ののんびりとした面影はすでに遠い世界の話になってしまったのだろうか。

- -

シルクロードを放浪する老バックパッカーの想い出13 … 海外・WanderVogel ― 2021/09/14

- -

写真:1979年冬、ベナレス・ガンガに面したダシャーシュワメド・ガートを河上から望む。

ベナレス(ヴァーラナシー)、北インドのヒンドゥー教徒にとって最大の聖地といったらここをおいて他ない、というくらい存在感のある古都。

釈迦が訪れた時すでに古都であったと言うから、相当長い歴史がある町なのは確かだ。ベナレスの街の郊外には、釈迦が初めて説法を行ったサールナート(鹿野苑)もあるため、ヒンドゥー教徒と同様に仏教徒にとってもベナレスは聖地なのである。当然。玄奘三蔵もベナレスを訪れている。

ムガル帝国の皇帝の中でもとりわけ非寛容とされるアウラングゼーブ帝によって、古くからのヒンドゥー寺院が破壊されてしまったことから建築的にはまぁ見るべきものも少ないのだが、ベナレスの街の魅力はガートを中心とした混沌として濃密な宗教空間の有り様にこそある。

ガートの岸辺一帯に広がる迷路のような街の造りは、他の町ではあまり見ることのない異質で異次元の世界へと旅人を誘う。この不思議な空間を身をもって感じとることこそがベナレスを旅する醍醐味、価値の本質と言えるだろう。

迷路のような町を散策した後は、疲れ切った頭と身体を休めるためにも、小舟を一艘借りきってのんびりとガンジス川を漂い、河の上から点在するガートを見物するのが良いだろう。

僕がここを訪れた1980年頃には、ガンジス川にはたくさんの白いカワイルカが泳いでいたが今でも元気に泳いでいるのだろうか?

- -

写真:1979年冬、ベナレス・ガンガに面したダシャーシュワメド・ガートを河上から望む。

ベナレス(ヴァーラナシー)、北インドのヒンドゥー教徒にとって最大の聖地といったらここをおいて他ない、というくらい存在感のある古都。

釈迦が訪れた時すでに古都であったと言うから、相当長い歴史がある町なのは確かだ。ベナレスの街の郊外には、釈迦が初めて説法を行ったサールナート(鹿野苑)もあるため、ヒンドゥー教徒と同様に仏教徒にとってもベナレスは聖地なのである。当然。玄奘三蔵もベナレスを訪れている。

ムガル帝国の皇帝の中でもとりわけ非寛容とされるアウラングゼーブ帝によって、古くからのヒンドゥー寺院が破壊されてしまったことから建築的にはまぁ見るべきものも少ないのだが、ベナレスの街の魅力はガートを中心とした混沌として濃密な宗教空間の有り様にこそある。

ガートの岸辺一帯に広がる迷路のような街の造りは、他の町ではあまり見ることのない異質で異次元の世界へと旅人を誘う。この不思議な空間を身をもって感じとることこそがベナレスを旅する醍醐味、価値の本質と言えるだろう。

迷路のような町を散策した後は、疲れ切った頭と身体を休めるためにも、小舟を一艘借りきってのんびりとガンジス川を漂い、河の上から点在するガートを見物するのが良いだろう。

僕がここを訪れた1980年頃には、ガンジス川にはたくさんの白いカワイルカが泳いでいたが今でも元気に泳いでいるのだろうか?

- -

シルクロードを放浪する老バックパッカーの想い出12 … 海外・WanderVogel ― 2021/09/10

- -

写真:マハーバリプラムの「パンチャ・ラタ」寺院遺跡群。1985年夏。

ドラヴィダ系タミール人の王朝パッラヴァ朝の首都がおかれていた内陸のカーンチプラム(古名カーンチー)から東に65Kmの距離にあるベンガル湾に面したマハーバリプラム(古名マーマッラプラム)は、かつての東西貿易の拠点・国際港湾都市だった。

インド亜大陸南端の東側海岸沿いで栄えたパッラヴァ朝はAD3世紀後半から9世紀末までと古代インドでは比較的長い期間栄えた王朝と言える。同時代、北インドではグプタ朝とハルシャ・ヴァルダナ朝が栄え滅亡し、デカン高原では同様にドラヴィダ系のヴァーカタカ朝、チャールキア朝という2つの王朝が栄え滅亡している。

南インドとシルクロード、あまり関係ないように思われるが、ここマハーバリプラムは「海のシルクロード」の重要な港であり、交易の中心都市だった。

AD1世紀頃からインド洋に吹く季節風(ヒッパロスの風)を利用した海の東西交易が盛んに行なわれるようになって、ローマ帝国や中近東からはローマ金貨やガラス器、金属細工品などが、中国・東アジア諸国からは香辛料などが大量に運ばれ行き来した。8世紀以降は陸のシルクロードに代わり、海のシルクロードが主流となっていく。

やはり、ラクダの背に載せて運ぶキャラバンよりも数倍、数十倍の規模で運べる大型船の方が理にかなっていたというわけだ。特に重量の重い壊れやすい中国陶磁器などは絶対的に海上ルートの方が効率は良い。「海のシルクロード」は「陶磁の道」とも呼ばれた。

パッラヴァ朝の時代、貿易港であったマハーバリプラムの海岸と周辺の岩山には数多くの寺院や彫刻が造営された。花崗岩の岩山を掘削した石窟寺院、岩壁彫刻、石彫寺院、石積みの石造寺院など多彩な建築群、彫刻群が今も数多く残されていてかつての栄華を目の当たりにすることが出来る。唐僧の玄奘が南インドを旅した際、ここを訪れたのではないかとも言われている。

なかでも「パンチャ・ラタ」(5つのラタ)と呼ばれる建築群は、当時の木造寺院を模しているのではとも推測されていて、狭いエリアに見どころがギュッと凝縮したとても見応えのある遺跡になっている。施設全体をひとつの岩の塊から彫出したという奇異な岩石寺院で、寺院に見立てた彫刻(現地では「ラタ」と呼ばれる)が5つあるから「5つのラタ」「パンチャ・ラタ」という名が付けられている。

柱脚や壁面に表情豊かなライオンや象、ユーモラスな小動物、神像などが刻まれたパンチャ・ラタ石彫寺院はマハーバリプラムに点在する遺跡群の中でも特に貴重な存在と言える。7世紀頃に建造されたとされるが、何故制作途中で放棄されてしまったのかはよくわかっていない。

長い期間、厚い砂の中に埋もれていて、19世紀になって発掘されたという曰く付きの遺跡である。

写真手前の寺院は「ダルマラージャ・ラタ」と呼ばれる建物で、パッラヴァ朝のシンボルであるライオンが柱脚部に掘り込まれているのが特徴的だ。階段状の屋根を持つ典型的な南方型のヴィマーナ(本堂)形式のフォルムを持つ。内部(聖堂)の造作は未完成のままいきなり工事がストップしたような感じに見える。

奥に見える尖頭アーチ型をしたヴォールト屋根を持つ寺院が「ビーマ・ラタ」と呼ばれる寺院で後に南インドで発展するゴープラム(巨大な楼門)の原型になっているとも言われている。ここにもライオンが柱脚部に掘り込まれている。ここも外装の一部と内部が未完成のままなのだが、なぜ途中で制作が止まって放棄されてしまったのか不思議だ。

写真右側に宝珠のような形状のものが落ちて転がっているのが見える。仏教建築で仏塔などの屋根の先端に載せられる「宝珠:ほうしゅ」に似ているが、ヒンドゥー教寺院でも同じようなデザインをした飾りが寺院頭頂部を飾っていた。おそらく対面に写っているダルマラージャ・ラタの屋根から落ちてしまったのであろう。

一帯は1984年に世界遺産(文化遺産)に登録された。

- -

写真:マハーバリプラムの「パンチャ・ラタ」寺院遺跡群。1985年夏。

ドラヴィダ系タミール人の王朝パッラヴァ朝の首都がおかれていた内陸のカーンチプラム(古名カーンチー)から東に65Kmの距離にあるベンガル湾に面したマハーバリプラム(古名マーマッラプラム)は、かつての東西貿易の拠点・国際港湾都市だった。

インド亜大陸南端の東側海岸沿いで栄えたパッラヴァ朝はAD3世紀後半から9世紀末までと古代インドでは比較的長い期間栄えた王朝と言える。同時代、北インドではグプタ朝とハルシャ・ヴァルダナ朝が栄え滅亡し、デカン高原では同様にドラヴィダ系のヴァーカタカ朝、チャールキア朝という2つの王朝が栄え滅亡している。

南インドとシルクロード、あまり関係ないように思われるが、ここマハーバリプラムは「海のシルクロード」の重要な港であり、交易の中心都市だった。

AD1世紀頃からインド洋に吹く季節風(ヒッパロスの風)を利用した海の東西交易が盛んに行なわれるようになって、ローマ帝国や中近東からはローマ金貨やガラス器、金属細工品などが、中国・東アジア諸国からは香辛料などが大量に運ばれ行き来した。8世紀以降は陸のシルクロードに代わり、海のシルクロードが主流となっていく。

やはり、ラクダの背に載せて運ぶキャラバンよりも数倍、数十倍の規模で運べる大型船の方が理にかなっていたというわけだ。特に重量の重い壊れやすい中国陶磁器などは絶対的に海上ルートの方が効率は良い。「海のシルクロード」は「陶磁の道」とも呼ばれた。

パッラヴァ朝の時代、貿易港であったマハーバリプラムの海岸と周辺の岩山には数多くの寺院や彫刻が造営された。花崗岩の岩山を掘削した石窟寺院、岩壁彫刻、石彫寺院、石積みの石造寺院など多彩な建築群、彫刻群が今も数多く残されていてかつての栄華を目の当たりにすることが出来る。唐僧の玄奘が南インドを旅した際、ここを訪れたのではないかとも言われている。

なかでも「パンチャ・ラタ」(5つのラタ)と呼ばれる建築群は、当時の木造寺院を模しているのではとも推測されていて、狭いエリアに見どころがギュッと凝縮したとても見応えのある遺跡になっている。施設全体をひとつの岩の塊から彫出したという奇異な岩石寺院で、寺院に見立てた彫刻(現地では「ラタ」と呼ばれる)が5つあるから「5つのラタ」「パンチャ・ラタ」という名が付けられている。

柱脚や壁面に表情豊かなライオンや象、ユーモラスな小動物、神像などが刻まれたパンチャ・ラタ石彫寺院はマハーバリプラムに点在する遺跡群の中でも特に貴重な存在と言える。7世紀頃に建造されたとされるが、何故制作途中で放棄されてしまったのかはよくわかっていない。

長い期間、厚い砂の中に埋もれていて、19世紀になって発掘されたという曰く付きの遺跡である。

写真手前の寺院は「ダルマラージャ・ラタ」と呼ばれる建物で、パッラヴァ朝のシンボルであるライオンが柱脚部に掘り込まれているのが特徴的だ。階段状の屋根を持つ典型的な南方型のヴィマーナ(本堂)形式のフォルムを持つ。内部(聖堂)の造作は未完成のままいきなり工事がストップしたような感じに見える。

奥に見える尖頭アーチ型をしたヴォールト屋根を持つ寺院が「ビーマ・ラタ」と呼ばれる寺院で後に南インドで発展するゴープラム(巨大な楼門)の原型になっているとも言われている。ここにもライオンが柱脚部に掘り込まれている。ここも外装の一部と内部が未完成のままなのだが、なぜ途中で制作が止まって放棄されてしまったのか不思議だ。

写真右側に宝珠のような形状のものが落ちて転がっているのが見える。仏教建築で仏塔などの屋根の先端に載せられる「宝珠:ほうしゅ」に似ているが、ヒンドゥー教寺院でも同じようなデザインをした飾りが寺院頭頂部を飾っていた。おそらく対面に写っているダルマラージャ・ラタの屋根から落ちてしまったのであろう。

一帯は1984年に世界遺産(文化遺産)に登録された。

- -

シルクロードを放浪する老バックパッカーの想い出11 … 海外・WanderVogel ― 2021/09/08

- -

写真:1980年冬、ジョムソン街道から見上げたタカリ族の村、ツクチェ村。

カリガンダキ沿いのトレッキングの特徴は、かつてチベットとインドとの塩の交易路として栄えたシルクロードの一端「塩の道」を歩くことにある。

ここに住む人々はポカラから北、カリガンダキ下流域一帯はモンゴル系の山岳民族グルン族(Gurung)で占められ、カリガンダキ中流域からジョムソン、ムクチナート、カグベニとその上流域まではチベット系タカリ族(Thakali)が、そのさらに北側にはムスタンの先住民であるチベット系のロパ Lopaの人々が暮らしている。

ネパールには細かく分けると数十の民族が環境や社会的、歴史的制約に合わせ住み分けて暮らしている。宗教的には、グルン族はほとんどがヒンズー教徒だが、タカリ族やLopaの人々はチベット仏教徒だ。

写真はカリガンダキ沿いの河岸に造られた古くからの交易村ツクチェの様子で、1980年2月頃のものだ。

ザックを立てかけている白く塗られた石積みのものは、村の入口などによく作られているマニ車を納めた祠である。ここを通過するときはマニ車を手で回しながら左側を歩くのがルールになっている。マニ車とはチベット仏教のお経を納めた円筒状のもののことで、マニ車を手で1回回すことでお経を1回唱えたことと同様のご利益があるという大変ありがたいものだ。マニ車を納めた祠は村の周辺だけにとどまらず、街道上のあちらこちらにも造られていて、近隣のゴンパの僧や村人によってキレイに維持されてきた。

写真に写っている収穫の終った大麦畑の周りには簡易な柵が作られているが、これは作物を喰い荒らす野生動物が出没するというわけではなく、荷を運ぶヤクやロバがつまみ食いをしないように簡単に仕切ってあるだけである。

村の近くの街道の路面には不定形な割り石が敷き並べてあるが、表面がゴツゴツしていて人間にとってもヤクやロバにとってもあまり歩きやすいものではない。とは言え、交易路を行き来するヤクのキャラバン隊は結構な数に上るのでこうして石畳にしておかないとすぐに深いわだちが出来てしまい、ガタガタ道になってしまうのだ。

2021年現在、この路もジープで走れるくらいに整備され、さらにアッパームスタンを越えてネパール・中国の国境を通過しチベット高原へと道路が通じている。様々な物資がインド側からではなく、中国側からトラックに乗せられ中国の物資が大量に入ってきていると聴く。交易路,隊商路として長い世紀に渡って永々と続いてきた沿道の村々はその役目を終えてしまった。すでに今ではこの写真のような美しい辺境の村の景観、風情は残っていないのではないかと思う。

1980年当時この隊商路を旅するには、とにもかくにも自分の足で歩くしかなかった。ネパール第2の町ポカラを出発し、1週間歩くとムクチナートという仏教・ヒンドゥー教の聖地に到着するのだが、ツクチェ村はその途中にある村だ。ムクチナートから先のアッパームスタンには当時まだ鎖国政策をとっていたムスタン王国が存続していて外国人の入国は一切出来ず、特別パーミッションも発行してもらえなかった。その後、ムスタン王国はネパール王国の一部となり、厳しい条件付きながら外国人に開放されたのは、1991年10月になってのことだ。

この時、僕はテント(エスパーステント)を背負って旅を続けていたが、現地で実際に使う機会はあまり多くはなかった。

と言うのも、このルートに点在する村々にはかならずバッティ(食堂兼簡易宿泊施設)が何軒かあって、夕食をそこで食べるとそのまま宿泊が出来たからだった。宿泊施設はトレッカーの為というよりは、この交易路を行き来する隊商の馬子や商人らのための施設だったのだろう。

とにかくも、このあたりを歩く外国人トレッカーが温かいチャイや食事にありつけるのもこうして交易のキャラバン隊が運び込む細々とした物資があればこそだった。

この時、使用したザックは、写真にも写っているミレーのスーパードメゾンという大きなサイズのもので、最大容量は確か80Lだったと記憶している。ただし、最大限荷物を入れてしまうと頭が振れてしまい、とても歩き難いのでそこまで入れることは無かった。

曲げたベニヤ板を背中との間に入れ込んだウッドフレーム構造は、背中とザックの間に適度な隙間をつくり快適性を上げた、というのがこのザックのウリのひとつだったと記憶しているが、今の山岳用アタックザックの進んだテクノロジーからすると笑われてしまうだろうな。

この時代のキスリングやアタックザックを背負った経験を持つ老バックパッカーからすると、現代の山用ザックの使い勝手の良さや快適性、信頼性は素晴らしいのひと言に尽きる。これはザックだけにとどまらず、トレッキングシューズや登攀用具、下着からアウターウエア全般、雨具、炊事道具、GPS機器類に至るまで山装備の全てに渡って言えることだ。

山用品に限っては、使い慣れたものが良い、などということは無く、やはり、山用品は新しいものに限る。

- -

写真:1980年冬、ジョムソン街道から見上げたタカリ族の村、ツクチェ村。

カリガンダキ沿いのトレッキングの特徴は、かつてチベットとインドとの塩の交易路として栄えたシルクロードの一端「塩の道」を歩くことにある。

ここに住む人々はポカラから北、カリガンダキ下流域一帯はモンゴル系の山岳民族グルン族(Gurung)で占められ、カリガンダキ中流域からジョムソン、ムクチナート、カグベニとその上流域まではチベット系タカリ族(Thakali)が、そのさらに北側にはムスタンの先住民であるチベット系のロパ Lopaの人々が暮らしている。

ネパールには細かく分けると数十の民族が環境や社会的、歴史的制約に合わせ住み分けて暮らしている。宗教的には、グルン族はほとんどがヒンズー教徒だが、タカリ族やLopaの人々はチベット仏教徒だ。

写真はカリガンダキ沿いの河岸に造られた古くからの交易村ツクチェの様子で、1980年2月頃のものだ。

ザックを立てかけている白く塗られた石積みのものは、村の入口などによく作られているマニ車を納めた祠である。ここを通過するときはマニ車を手で回しながら左側を歩くのがルールになっている。マニ車とはチベット仏教のお経を納めた円筒状のもののことで、マニ車を手で1回回すことでお経を1回唱えたことと同様のご利益があるという大変ありがたいものだ。マニ車を納めた祠は村の周辺だけにとどまらず、街道上のあちらこちらにも造られていて、近隣のゴンパの僧や村人によってキレイに維持されてきた。

写真に写っている収穫の終った大麦畑の周りには簡易な柵が作られているが、これは作物を喰い荒らす野生動物が出没するというわけではなく、荷を運ぶヤクやロバがつまみ食いをしないように簡単に仕切ってあるだけである。

村の近くの街道の路面には不定形な割り石が敷き並べてあるが、表面がゴツゴツしていて人間にとってもヤクやロバにとってもあまり歩きやすいものではない。とは言え、交易路を行き来するヤクのキャラバン隊は結構な数に上るのでこうして石畳にしておかないとすぐに深いわだちが出来てしまい、ガタガタ道になってしまうのだ。

2021年現在、この路もジープで走れるくらいに整備され、さらにアッパームスタンを越えてネパール・中国の国境を通過しチベット高原へと道路が通じている。様々な物資がインド側からではなく、中国側からトラックに乗せられ中国の物資が大量に入ってきていると聴く。交易路,隊商路として長い世紀に渡って永々と続いてきた沿道の村々はその役目を終えてしまった。すでに今ではこの写真のような美しい辺境の村の景観、風情は残っていないのではないかと思う。

1980年当時この隊商路を旅するには、とにもかくにも自分の足で歩くしかなかった。ネパール第2の町ポカラを出発し、1週間歩くとムクチナートという仏教・ヒンドゥー教の聖地に到着するのだが、ツクチェ村はその途中にある村だ。ムクチナートから先のアッパームスタンには当時まだ鎖国政策をとっていたムスタン王国が存続していて外国人の入国は一切出来ず、特別パーミッションも発行してもらえなかった。その後、ムスタン王国はネパール王国の一部となり、厳しい条件付きながら外国人に開放されたのは、1991年10月になってのことだ。

この時、僕はテント(エスパーステント)を背負って旅を続けていたが、現地で実際に使う機会はあまり多くはなかった。

と言うのも、このルートに点在する村々にはかならずバッティ(食堂兼簡易宿泊施設)が何軒かあって、夕食をそこで食べるとそのまま宿泊が出来たからだった。宿泊施設はトレッカーの為というよりは、この交易路を行き来する隊商の馬子や商人らのための施設だったのだろう。

とにかくも、このあたりを歩く外国人トレッカーが温かいチャイや食事にありつけるのもこうして交易のキャラバン隊が運び込む細々とした物資があればこそだった。

この時、使用したザックは、写真にも写っているミレーのスーパードメゾンという大きなサイズのもので、最大容量は確か80Lだったと記憶している。ただし、最大限荷物を入れてしまうと頭が振れてしまい、とても歩き難いのでそこまで入れることは無かった。

曲げたベニヤ板を背中との間に入れ込んだウッドフレーム構造は、背中とザックの間に適度な隙間をつくり快適性を上げた、というのがこのザックのウリのひとつだったと記憶しているが、今の山岳用アタックザックの進んだテクノロジーからすると笑われてしまうだろうな。

この時代のキスリングやアタックザックを背負った経験を持つ老バックパッカーからすると、現代の山用ザックの使い勝手の良さや快適性、信頼性は素晴らしいのひと言に尽きる。これはザックだけにとどまらず、トレッキングシューズや登攀用具、下着からアウターウエア全般、雨具、炊事道具、GPS機器類に至るまで山装備の全てに渡って言えることだ。

山用品に限っては、使い慣れたものが良い、などということは無く、やはり、山用品は新しいものに限る。

- -

最近のコメント