久しぶりのGHEZZI&BRIAN furia … 趣味のバイク・WanderVogel ― 2014/02/01

- -

昨年11月始めにショートツーリングに行ってから一度もエンジン掛けていないので、今年最初のエンジン点火・高速巡航をしてきました。

バイク(GHEZZI&BRIAN FURIA)も、丸3ヶ月近く見ることも無くほっぽり放しではさすがに可哀想だ。

家から5分ほどの横浜横須賀道路/朝比奈ICから高速に乗り、東京方面を目指します。

道は空いていて高速巡航にはピッタリです。横浜新道から第三京浜に入り終点の世田谷ICで下りて、ガソリンを給油して再び第三京浜の下り線に乗り換えす。

保土ヶ谷SAで休憩し、軽く温かいものを食べてついでに車外状態もチェックします。

イタリアの小さな工房から輸入して10年経ったが、神宮司さんのメンテナンスのおかげでこれといった不具合箇所も無くなり、絶好調でエンジンもよく回ります。

SAの駐輪場で隣に停まった新しいドゥカティ 1199 パニガーレ と並び比べても外装も含めてまだまだキレイです。

帰りは空いている首都高湾岸線に乗って本牧廻りで根岸・杉田方面に走ります。

ずっーと調子の良いエンジン音が流れています。全く問題ありません。幸浦ICで高速を下りて、八景島・野島を通り過ぎ無事に帰宅、今日の目的を無事に果たしました。

でも、帰ってきてきれいに洗車してよくよく見てみると、う〜ん、さすがに10年の経年変化はいろいろ細かい箇所に現れてきているのが見てとれます。

長いこと走っていると、飛んできた砂や小石がぶつかって出来たフロント周りの小さな傷はしょうがないにしても、ボルトやナット周りには錆が浮いてきています。

それにバックミラーのクロムメッキやステー類のブラック塗装、エンジンやミッションケースの耐熱塗装もところどころが剥げてきだしています。

でもまあ、全体的に見れば(10年経っているにしては)まあまあ問題の無いレベルなのではないかな。合格です!

ということで、今年はロングツーリングに行きたいですなぁ!

ロングツーリングに行きたい: http://hd2s-ngo.asablo.jp/blog/2014/01/02/

…

昨年11月始めにショートツーリングに行ってから一度もエンジン掛けていないので、今年最初のエンジン点火・高速巡航をしてきました。

バイク(GHEZZI&BRIAN FURIA)も、丸3ヶ月近く見ることも無くほっぽり放しではさすがに可哀想だ。

家から5分ほどの横浜横須賀道路/朝比奈ICから高速に乗り、東京方面を目指します。

道は空いていて高速巡航にはピッタリです。横浜新道から第三京浜に入り終点の世田谷ICで下りて、ガソリンを給油して再び第三京浜の下り線に乗り換えす。

保土ヶ谷SAで休憩し、軽く温かいものを食べてついでに車外状態もチェックします。

イタリアの小さな工房から輸入して10年経ったが、神宮司さんのメンテナンスのおかげでこれといった不具合箇所も無くなり、絶好調でエンジンもよく回ります。

SAの駐輪場で隣に停まった新しいドゥカティ 1199 パニガーレ と並び比べても外装も含めてまだまだキレイです。

帰りは空いている首都高湾岸線に乗って本牧廻りで根岸・杉田方面に走ります。

ずっーと調子の良いエンジン音が流れています。全く問題ありません。幸浦ICで高速を下りて、八景島・野島を通り過ぎ無事に帰宅、今日の目的を無事に果たしました。

でも、帰ってきてきれいに洗車してよくよく見てみると、う〜ん、さすがに10年の経年変化はいろいろ細かい箇所に現れてきているのが見てとれます。

長いこと走っていると、飛んできた砂や小石がぶつかって出来たフロント周りの小さな傷はしょうがないにしても、ボルトやナット周りには錆が浮いてきています。

それにバックミラーのクロムメッキやステー類のブラック塗装、エンジンやミッションケースの耐熱塗装もところどころが剥げてきだしています。

でもまあ、全体的に見れば(10年経っているにしては)まあまあ問題の無いレベルなのではないかな。合格です!

ということで、今年はロングツーリングに行きたいですなぁ!

ロングツーリングに行きたい: http://hd2s-ngo.asablo.jp/blog/2014/01/02/

…

ヤドリキ水源林で見つけたスギの球果 … 自然観察・WanderVogel ― 2014/02/02

東丹沢で見つけた大きなアナグマの巣穴 … 自然観察・WanderVogel ― 2014/02/03

- -

先日、東丹沢の里山で見つけたアナグマの巣穴です。

山の中腹の休耕畑とすでに手入れのされなくなったミカン畑・クリやコナラが生い茂る荒れた雑木林下の赤土の斜面に掘られていたアナグマの巣穴。

すでに家主はいなくなっているのか動物の気配はしませんでした。でも、かなり深い穴のようでしたので、日中は穴の奥深くにジッと潜んでいたのかもしれませんね。

場所は国道246号線から車でわずか5分ほど走った人家に近い、いわゆる一般的なイメージの「里山」という雰囲気のところでした。

シカ/イノシシ除けの頑丈な柵が万里の長城のように延々と「里山」とその上の「山」とを分けていました。

でも、付近を歩き回って観察してみますと、鉄柵の下側でもアナグマやタヌキ・キツネなどの小動物はもちろんのこと、立派な角を持った4〜5歳くらいのニホンシカやイノシシも姿を見せているのが解ります。

その意味では、延々と敷設されているシカ/イノシシ柵も思ったほど効果的な働きをしていないのかもしれませんね。

里山にはミカンやカキを目当てにヒヨドリ、キジバト、メジロなどの野鳥がたくさん飛来してきます。コゲラが木を叩く音もあちこちから聞こえてきます。

自宅の庭に出たアナグマ: http://hd2s-ngo.asablo.jp/blog/2014/01/17/

…

先日、東丹沢の里山で見つけたアナグマの巣穴です。

山の中腹の休耕畑とすでに手入れのされなくなったミカン畑・クリやコナラが生い茂る荒れた雑木林下の赤土の斜面に掘られていたアナグマの巣穴。

すでに家主はいなくなっているのか動物の気配はしませんでした。でも、かなり深い穴のようでしたので、日中は穴の奥深くにジッと潜んでいたのかもしれませんね。

場所は国道246号線から車でわずか5分ほど走った人家に近い、いわゆる一般的なイメージの「里山」という雰囲気のところでした。

シカ/イノシシ除けの頑丈な柵が万里の長城のように延々と「里山」とその上の「山」とを分けていました。

でも、付近を歩き回って観察してみますと、鉄柵の下側でもアナグマやタヌキ・キツネなどの小動物はもちろんのこと、立派な角を持った4〜5歳くらいのニホンシカやイノシシも姿を見せているのが解ります。

その意味では、延々と敷設されているシカ/イノシシ柵も思ったほど効果的な働きをしていないのかもしれませんね。

里山にはミカンやカキを目当てにヒヨドリ、キジバト、メジロなどの野鳥がたくさん飛来してきます。コゲラが木を叩く音もあちこちから聞こえてきます。

自宅の庭に出たアナグマ: http://hd2s-ngo.asablo.jp/blog/2014/01/17/

…

里山に仕かけられた箱ワナ … 自然観察・WanderVogel ― 2014/02/05

- -

丹沢の里山に仕かけられていた箱ワナ。

こういった箱ワナ自体は市町村の役場でも貸し出してくれるというので、被害の出た農家さんが自分の畑や果樹園の近くに仕かけているのでしょう。

それとも自前の箱ワナなのかもしれんな?

大きさ的にはタヌキとかアナグマとかキツネなどの中型の野生動物が対象かと思われます。この程度の造りでしたら、大きなイノシシなら簡単に破壊して逃げていってしまいそうですからね。

僕のやっている山上の畑でも、最近は野ウサギやハクビシンやアライグマなどがけっこう出没していますので、市役所に頼むと箱ワナの貸出をしてくれるそうです。

でもやはり、野生動物をワナで獲るにはそれなりの「狩猟免許」といったようなものが必要なのだろうな。

誰でもすきなところに勝手にワナを仕かけて良い、ということも無いだろうからね。

ワナにかかった野生動物はどうするのだろう?

(まあ、僕が心配することも無いのだが…)鍋とかにして食べてしまうのだろうか?

…

丹沢の里山に仕かけられていた箱ワナ。

こういった箱ワナ自体は市町村の役場でも貸し出してくれるというので、被害の出た農家さんが自分の畑や果樹園の近くに仕かけているのでしょう。

それとも自前の箱ワナなのかもしれんな?

大きさ的にはタヌキとかアナグマとかキツネなどの中型の野生動物が対象かと思われます。この程度の造りでしたら、大きなイノシシなら簡単に破壊して逃げていってしまいそうですからね。

僕のやっている山上の畑でも、最近は野ウサギやハクビシンやアライグマなどがけっこう出没していますので、市役所に頼むと箱ワナの貸出をしてくれるそうです。

でもやはり、野生動物をワナで獲るにはそれなりの「狩猟免許」といったようなものが必要なのだろうな。

誰でもすきなところに勝手にワナを仕かけて良い、ということも無いだろうからね。

ワナにかかった野生動物はどうするのだろう?

(まあ、僕が心配することも無いのだが…)鍋とかにして食べてしまうのだろうか?

…

山上の農園・2/8の大雪のあと … 畑仕事・WanderVogel ― 2014/02/11

- -

2月8日に関東地方で降った記録的な大雪の後、心配になって畑を見に行ってきました。

(写真は雪の中から元気よく出ているニンニクの地上部分)

畑全体はすっぽりと柔らかそうな雪に覆われています。でも、想像していたほどの積雪量ではなかったので、ちょっと安心しました。

雪面には野ウサギの足跡がたくさんついていましたが、雪の下に埋まっているニンジンの葉っぱは何とか無事のようでした。

畑に植えている冬越しの野菜たち。ワケギ、ニンニク、エンドウマメ、絹さや、タマネギ、長ネギ、青菜などもこの程度の積雪では全然大丈夫そうです。

雪の中で耐えている野菜たちを見ていると、なまじっかハウス栽培を真似てぬる~く育てた“もやしっ子”のような野菜より、自然の気候に耐えてそれでも成長する野菜たちの姿の方が、本来の「野菜のかたち」のような気がしてきます。

何でもかんでも過保護に手を差し伸べるのは考えものなんだな、と思えてきます。

有機野菜を生産販売している方のBlogやtwitter、FB等で「有機野菜は栽培が難しいので、生産者にとってもリスクが高いので、価格が高いのは、仕方ありません」という書き込みを見かけたりすると、まあ確かにそうだよなぁ。と妙に納得してしまう。

自然に近い環境で余分な肥料も農薬もやらずに出来るだけ自然のままに育てていくことはそのぶん確かに手がかかることだし、収穫の歩留まりも悪いのかもしれんが、もっとも理想的な栽培の姿なんだろう。

それを考えると、野生動物に少しくらい作物を齧られるくらいは「自然界の取り分」と考えて納得するしかないな。

雪が解けて地面が少し乾いてきたら畑をもう一面を耕して、ジャガイモとサツマイモを植える準備をします。

畑周辺には赤い実をつけたクロガネモチやアオキ、シロダモ、カシ類といった照葉樹、黄色い小さな実を付けた金柑、数種類のミカンの木などに混じって十本余りの紅梅・白梅が淡い色をした蕾みを膨らませて春を待っています。今週末にもう一度来るといわれている寒波を越せば、だんだんと春らしくなって来るでしょう。

今月下旬には近くの梅園の花も一気に見頃をむかえます。

1月の畑: http://hd2s-ngo.asablo.jp/blog/2014/01/27/

…

2月8日に関東地方で降った記録的な大雪の後、心配になって畑を見に行ってきました。

(写真は雪の中から元気よく出ているニンニクの地上部分)

畑全体はすっぽりと柔らかそうな雪に覆われています。でも、想像していたほどの積雪量ではなかったので、ちょっと安心しました。

雪面には野ウサギの足跡がたくさんついていましたが、雪の下に埋まっているニンジンの葉っぱは何とか無事のようでした。

畑に植えている冬越しの野菜たち。ワケギ、ニンニク、エンドウマメ、絹さや、タマネギ、長ネギ、青菜などもこの程度の積雪では全然大丈夫そうです。

雪の中で耐えている野菜たちを見ていると、なまじっかハウス栽培を真似てぬる~く育てた“もやしっ子”のような野菜より、自然の気候に耐えてそれでも成長する野菜たちの姿の方が、本来の「野菜のかたち」のような気がしてきます。

何でもかんでも過保護に手を差し伸べるのは考えものなんだな、と思えてきます。

有機野菜を生産販売している方のBlogやtwitter、FB等で「有機野菜は栽培が難しいので、生産者にとってもリスクが高いので、価格が高いのは、仕方ありません」という書き込みを見かけたりすると、まあ確かにそうだよなぁ。と妙に納得してしまう。

自然に近い環境で余分な肥料も農薬もやらずに出来るだけ自然のままに育てていくことはそのぶん確かに手がかかることだし、収穫の歩留まりも悪いのかもしれんが、もっとも理想的な栽培の姿なんだろう。

それを考えると、野生動物に少しくらい作物を齧られるくらいは「自然界の取り分」と考えて納得するしかないな。

雪が解けて地面が少し乾いてきたら畑をもう一面を耕して、ジャガイモとサツマイモを植える準備をします。

畑周辺には赤い実をつけたクロガネモチやアオキ、シロダモ、カシ類といった照葉樹、黄色い小さな実を付けた金柑、数種類のミカンの木などに混じって十本余りの紅梅・白梅が淡い色をした蕾みを膨らませて春を待っています。今週末にもう一度来るといわれている寒波を越せば、だんだんと春らしくなって来るでしょう。

今月下旬には近くの梅園の花も一気に見頃をむかえます。

1月の畑: http://hd2s-ngo.asablo.jp/blog/2014/01/27/

…

山上の農園・雪と梅の花 … 畑仕事・WanderVogel ― 2014/02/12

- -

雪の中で色づく白梅。萼の紅がひときわ鮮やかです。

地面に積もった雪の間に見える緑の葉は、山上の畑の周囲を取り囲んでいる水仙です。

先日の大雪の降った日(2/8)は、雪の丹沢に登ろうと森の仲間と計画をしていましたが、直前に中止・延期としました。

雪山の危険性そのものももちろんですが、積雪による交通機関の乱れを警戒してのことでした。でも、この読みは大正解でした。当日は終日高速道路もあちこちで通行止めが発生していましたからね。

東京はちょっとした雪で(今回も雪国のことを思えば、多少雪が積もったなぁ〜、くらいのことでしょうね)道路や公共交通機関がすぐに遅れたりストップしたりしてしまいますが、建築の工事現場も同様です。とくに住宅の現場(基礎工事や大工仕事)では、1日雪が降ると3~4日は平気で工程がズレ込みます。

ここ数年はとくに慢性的な人手不足に落ち入っている建築・建設業界では、職人さんのやりくりが大変で、1日の工事スケジュールのズレはまるまる1週間の工程遅れにつながるなんてことはザラです。

これはまあ、雪のせいだけではないのですけどね。

…

雪の中で色づく白梅。萼の紅がひときわ鮮やかです。

地面に積もった雪の間に見える緑の葉は、山上の畑の周囲を取り囲んでいる水仙です。

先日の大雪の降った日(2/8)は、雪の丹沢に登ろうと森の仲間と計画をしていましたが、直前に中止・延期としました。

雪山の危険性そのものももちろんですが、積雪による交通機関の乱れを警戒してのことでした。でも、この読みは大正解でした。当日は終日高速道路もあちこちで通行止めが発生していましたからね。

東京はちょっとした雪で(今回も雪国のことを思えば、多少雪が積もったなぁ〜、くらいのことでしょうね)道路や公共交通機関がすぐに遅れたりストップしたりしてしまいますが、建築の工事現場も同様です。とくに住宅の現場(基礎工事や大工仕事)では、1日雪が降ると3~4日は平気で工程がズレ込みます。

ここ数年はとくに慢性的な人手不足に落ち入っている建築・建設業界では、職人さんのやりくりが大変で、1日の工事スケジュールのズレはまるまる1週間の工程遅れにつながるなんてことはザラです。

これはまあ、雪のせいだけではないのですけどね。

…

表面だけでは、ものの本質は見えてこない … Technology・architecture ― 2014/02/13

- -

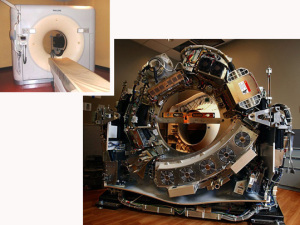

CTスキャンの機械画像なのだが、「あのツルツルの白いカバーを外すと中身はこうなっていたのか!」 映画「Transformers」の世界のようなハイテクメカが詰まっているんだ!

病院での検査でおなじみの(あの大きなドーナツ状の穴に、頭からすっぽり入って人体を断面撮影する)「CTスキャン」ですが、この機械内部の写真を見ると「ここまで高度に造り込まれてのか!」とあらためてそのテクノロジーの複雑さにビックリ。

まさしくメカ好きには堪えられない姿です。

建築でも車でもロケットでもそうですが、完成した(表面上ツルツルした)きれいな姿よりも建設中(製造中)の荒々しい姿の方が神々しく感じられることがあります。

(フルカウル姿のGPレース用のバイクも、カウルを外した裸の姿のほうがメカニカルで魅力的に映りますよね。)

表面をきれいにカバーされて、すっかり中身を覆い隠してしまった姿からは想像もつかない「先端技術の粋」や「用の美」「伝統の技」がその下に隠れていることになんか普段はなかなか気がつかないものです。

でも、「ものの本質」というのはこういうことなんだと思います。

表面上では同じに見えるものでも、問題なのは「中身」であって、それが本物か偽物かを区別する大切なポイントになってきます。

これは機械ものでも建築(住宅)でも同じこと。肝心なのはその「中身」なんですよ!

話しの流れが少し違う方向にいってしまいましたが、このCTスキャン、もっと驚くのは、そのリング状のユニット部分全てが高速でスピン出来るところです。驚きです。

http://www.youtube.com/watch?v=2CWpZKuy-NE&feature=related

…

CTスキャンの機械画像なのだが、「あのツルツルの白いカバーを外すと中身はこうなっていたのか!」 映画「Transformers」の世界のようなハイテクメカが詰まっているんだ!

病院での検査でおなじみの(あの大きなドーナツ状の穴に、頭からすっぽり入って人体を断面撮影する)「CTスキャン」ですが、この機械内部の写真を見ると「ここまで高度に造り込まれてのか!」とあらためてそのテクノロジーの複雑さにビックリ。

まさしくメカ好きには堪えられない姿です。

建築でも車でもロケットでもそうですが、完成した(表面上ツルツルした)きれいな姿よりも建設中(製造中)の荒々しい姿の方が神々しく感じられることがあります。

(フルカウル姿のGPレース用のバイクも、カウルを外した裸の姿のほうがメカニカルで魅力的に映りますよね。)

表面をきれいにカバーされて、すっかり中身を覆い隠してしまった姿からは想像もつかない「先端技術の粋」や「用の美」「伝統の技」がその下に隠れていることになんか普段はなかなか気がつかないものです。

でも、「ものの本質」というのはこういうことなんだと思います。

表面上では同じに見えるものでも、問題なのは「中身」であって、それが本物か偽物かを区別する大切なポイントになってきます。

これは機械ものでも建築(住宅)でも同じこと。肝心なのはその「中身」なんですよ!

話しの流れが少し違う方向にいってしまいましたが、このCTスキャン、もっと驚くのは、そのリング状のユニット部分全てが高速でスピン出来るところです。驚きです。

http://www.youtube.com/watch?v=2CWpZKuy-NE&feature=related

…

同時代性:視点を変えれば … 歴史認識・思いつき ― 2014/02/14

- -

net上の海外掲示板で見つけた記事ですが、面白いので紹介を兼ね一部を転記。話題は「世界史の有名な出来事で、この2つは同じ時期とはとても思えないものは?」というもの。

人はちょっとした思い込みから、さまざまな事象についてそれらが実は同じ時代に起きていたということを実感できないものです。

元ネタ:What are two events in history that you never would've guessed happened around the same time?

http://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/1mdhu1/what_are_two_events_in_history_that_you_never/

いわく、

・エリザベス女王とマリリン・モンローは誕生日が40日違い、ともに1926年生まれ

・オーヴィル・ライト(ライト兄弟の弟)が死んだとき、ニール・アームストロング(月面着陸した人類初の宇宙飛行士)は、すでに17歳だった

・フランスでギロチンの使用が禁止になった年とコンピュータのMS-DOSが発表されたのは同じ年(1981年)だった

・あの偉大なピラミッドの建設がエジプトで始まった時(4500年前)、シベリア沖のウランゲリ島にはまだマンモスが生息していた

・侍の時代(江戸時代)に生まれた人が、原爆投下を見ている

・中国で奴隷制度が廃止になったのと、民間航空会社が旅客飛行機を始めて飛ばしたのは同じ1910年のこと

・1971年にアメリカが初めて月面で軽量の月面車を動かしていたとき、スイスでは女性に始めて選挙権が与えられた

・カール・マルクス(マルクス主義を説いた人)はリンカーン大統領を評価しその支持者であって、彼宛に手紙も書いていた

アメリカ合衆国が南北戦争後にやっと奴隷制度の廃止を決めたのは1865年になってからだが、その後も南部の州では実質的にはあまり変わらなかった。

ちなみに、1865年は日本では慶応元年“幕末”にあたり、その3年後には“明治元年”と時代が変わるその時です。まさしく「坂の上の雲」へと動き出す時代です。

上の記事を、ただ「ああそうなのか、面白いね!」ということで終わらすことも出来るが、人間の(国の)歴史を知る/学ぶうえでは、「時間の関係性」や「同時代性」ということを同時に理解することがとても大切なのがわかります。

同時代に存在する人々が、文化、思想、芸術、エポックなど時代的経験を共有してそれらを認識する、ことを「同時代性」というのでしょうが、同じ時代に起こったことであってもその国や地域によって当然、時代的環境や認識の度合いは違ってくるのでこの言葉が厳密に当てはまるかは解りませんが、少なくとも関係性と影響力は距離が離れていようと存在(共有)するだろう。

東の果ての小さな池に落としたひとつの石の波紋が、巡り巡って遠く離れた西端の深山の木々を揺らす原因となることだってある。

“歴史的事実”を捉える時、自分の側だけの観点や論理でうっかり決めつけてしまいがちだが、仮にあることがある地域で起きた時、「その他の世界」はどうだったのか?、近隣はどういう時代的環境の中にあったのか?、その地域的背景は? ということを広い視野で捉えていくことがとても重要で、そこで始めて歴史の、ものごとの、「本質」みたいなものが見えてくるのではないかと思う。

たとえば、幕末から明治にかけて日本が開国へと大きく舵を切った時代、隣の朝鮮半島・中国大陸の情勢はどうだったのか、東南アジアや中央アジアではなにが起こっていたのか、ヨーロッパやアメリカはどうしたかったのか?など、日本で起こった事柄(歴史)を知ること/学ぶことはイコール、同時代の世界の情勢(グローバルな関係性)を頭に入れることと同義語なんだな。

そのことを頭に入れれば、今盛んに議論?されている「日韓」「日中」の濃い霧に包まれた歴史的な事柄も、何となくうっすらとその本質が見えてくるのではないか。

加えて、関係性とは二国間だけで考えていても到底正しい回答は出ない。

上の問題を語る場合 アジア全体の、あるいは世界とアジアとの関係性を「同時代」という “くくりの中” でひも解いていかないと出口は見えてこない。

もっとも、時代的経験は共有出来ても、認識を完全に共有することまでは出来ない…、逆に言えば認識の共有はできないということを「お互い認めあう」ことからの出発ということだろう。

朝からチラつく小雪を窓から眺めながら、今週末も大雪なのかなぁ〜、などとのんびり考えながら、仕事とも趣味とも関係のない長文の「思いつき」blogを一気に書いてしまった。

…

net上の海外掲示板で見つけた記事ですが、面白いので紹介を兼ね一部を転記。話題は「世界史の有名な出来事で、この2つは同じ時期とはとても思えないものは?」というもの。

人はちょっとした思い込みから、さまざまな事象についてそれらが実は同じ時代に起きていたということを実感できないものです。

元ネタ:What are two events in history that you never would've guessed happened around the same time?

http://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/1mdhu1/what_are_two_events_in_history_that_you_never/

いわく、

・エリザベス女王とマリリン・モンローは誕生日が40日違い、ともに1926年生まれ

・オーヴィル・ライト(ライト兄弟の弟)が死んだとき、ニール・アームストロング(月面着陸した人類初の宇宙飛行士)は、すでに17歳だった

・フランスでギロチンの使用が禁止になった年とコンピュータのMS-DOSが発表されたのは同じ年(1981年)だった

・あの偉大なピラミッドの建設がエジプトで始まった時(4500年前)、シベリア沖のウランゲリ島にはまだマンモスが生息していた

・侍の時代(江戸時代)に生まれた人が、原爆投下を見ている

・中国で奴隷制度が廃止になったのと、民間航空会社が旅客飛行機を始めて飛ばしたのは同じ1910年のこと

・1971年にアメリカが初めて月面で軽量の月面車を動かしていたとき、スイスでは女性に始めて選挙権が与えられた

・カール・マルクス(マルクス主義を説いた人)はリンカーン大統領を評価しその支持者であって、彼宛に手紙も書いていた

アメリカ合衆国が南北戦争後にやっと奴隷制度の廃止を決めたのは1865年になってからだが、その後も南部の州では実質的にはあまり変わらなかった。

ちなみに、1865年は日本では慶応元年“幕末”にあたり、その3年後には“明治元年”と時代が変わるその時です。まさしく「坂の上の雲」へと動き出す時代です。

上の記事を、ただ「ああそうなのか、面白いね!」ということで終わらすことも出来るが、人間の(国の)歴史を知る/学ぶうえでは、「時間の関係性」や「同時代性」ということを同時に理解することがとても大切なのがわかります。

同時代に存在する人々が、文化、思想、芸術、エポックなど時代的経験を共有してそれらを認識する、ことを「同時代性」というのでしょうが、同じ時代に起こったことであってもその国や地域によって当然、時代的環境や認識の度合いは違ってくるのでこの言葉が厳密に当てはまるかは解りませんが、少なくとも関係性と影響力は距離が離れていようと存在(共有)するだろう。

東の果ての小さな池に落としたひとつの石の波紋が、巡り巡って遠く離れた西端の深山の木々を揺らす原因となることだってある。

“歴史的事実”を捉える時、自分の側だけの観点や論理でうっかり決めつけてしまいがちだが、仮にあることがある地域で起きた時、「その他の世界」はどうだったのか?、近隣はどういう時代的環境の中にあったのか?、その地域的背景は? ということを広い視野で捉えていくことがとても重要で、そこで始めて歴史の、ものごとの、「本質」みたいなものが見えてくるのではないかと思う。

たとえば、幕末から明治にかけて日本が開国へと大きく舵を切った時代、隣の朝鮮半島・中国大陸の情勢はどうだったのか、東南アジアや中央アジアではなにが起こっていたのか、ヨーロッパやアメリカはどうしたかったのか?など、日本で起こった事柄(歴史)を知ること/学ぶことはイコール、同時代の世界の情勢(グローバルな関係性)を頭に入れることと同義語なんだな。

そのことを頭に入れれば、今盛んに議論?されている「日韓」「日中」の濃い霧に包まれた歴史的な事柄も、何となくうっすらとその本質が見えてくるのではないか。

加えて、関係性とは二国間だけで考えていても到底正しい回答は出ない。

上の問題を語る場合 アジア全体の、あるいは世界とアジアとの関係性を「同時代」という “くくりの中” でひも解いていかないと出口は見えてこない。

もっとも、時代的経験は共有出来ても、認識を完全に共有することまでは出来ない…、逆に言えば認識の共有はできないということを「お互い認めあう」ことからの出発ということだろう。

朝からチラつく小雪を窓から眺めながら、今週末も大雪なのかなぁ〜、などとのんびり考えながら、仕事とも趣味とも関係のない長文の「思いつき」blogを一気に書いてしまった。

…

「岳人3月号・山を滑る」ネパールヒマラヤ・トレッキング紀行 … 登山・WanderVogel ― 2014/02/15

- -

毎月15日は「岳人」の発売日

定期購読をしている山の雑誌だが、だいたい毎月読み終わる前に次の号が発売されてしまう。

今回も同様で、2月号にしっかり目を通す前に次号になってしまった。

今月号の特集は「山を滑る」だが、長野県の常念岳や千丈岳の記事も面白い。

人工関節手術を受けた方が70歳を過ぎてから挑戦したというネパールヒマラヤ・トレッキング紀行もなかなか楽しめます。

今月号で第14回目の連載となる服部文祥氏のスーパー登山論/ツンドラ編は、いつもながらガッツリと読み応えがあります。

今月号もなかなか濃い〜内容で紙面が埋められていて、完読するのにまた時間がかかりそうです。

それはそれとして、さあ今日もスポーツジムでしっかり身体づくりしてこよう!

私もヒマラヤトレッキングでバテないように!

…

毎月15日は「岳人」の発売日

定期購読をしている山の雑誌だが、だいたい毎月読み終わる前に次の号が発売されてしまう。

今回も同様で、2月号にしっかり目を通す前に次号になってしまった。

今月号の特集は「山を滑る」だが、長野県の常念岳や千丈岳の記事も面白い。

人工関節手術を受けた方が70歳を過ぎてから挑戦したというネパールヒマラヤ・トレッキング紀行もなかなか楽しめます。

今月号で第14回目の連載となる服部文祥氏のスーパー登山論/ツンドラ編は、いつもながらガッツリと読み応えがあります。

今月号もなかなか濃い〜内容で紙面が埋められていて、完読するのにまた時間がかかりそうです。

それはそれとして、さあ今日もスポーツジムでしっかり身体づくりしてこよう!

私もヒマラヤトレッキングでバテないように!

…

「森林飽和」太田猛彦先生による森林文化講演会 … 森林インストラクター・WanderVogel ― 2014/02/16

- -

今日は、所属しているNPO法人 かながわ森林インストラクターの会の第5回森林文化講演会があり、桜美林大学の会場まで出かけてきました。

『森林飽和』の著者として著名な太田猛彦 東大名誉教授による「もっと豊かな森・役に立つ森をつくろう」というテーマでの講演会でした。

講演の内容(レジュメ)は、

1:津波と森林

2:森の歴史と現状(現代の森は本当に荒廃しているのか/森林は飽和している?)

3:森林飽和の副作用

4:持続可能な社会と森林

5:これからの森林管理、他 という 5つのテーマによる講演でした。

ひとつひとつ「目からウロコ」の話しばかりで、とても勉強になりましたし、脳にガツンと刺激を受けるほどの素晴らしい講演内容でした。

私たちが普段何となく常識として感じている(ある意味)曖昧な概念について、筋道を立てて科学的に論理的に歴史的事実を交えて検証していく姿はやはり学者でないと出来ない手法だと感じるとともに、私たちの信じていることもかなりの思い込みが入っていることに気付かされました。

(とはいえ、学者はそれぞれ自分の信じる論理みたいなものがあって、太田先生には太田先生の、宮脇先生には宮脇先生の信じる「道」みたいなものがあって、それぞれ一理あるのだろうな。であるならば、私たちはその両方の論説をしっかり聴いて、自分なりに判断していくしかないのでしょう。)

私たちが想像している「昔の山の姿」は本当に木々の生い茂った豊かな山や森林だったのか?、たとえば江戸時代やそれ以前の時代の里山や深山や海岸林などの「自然」は本当に想像しているような「豊かな自然」「潜在的植生の森」がそこに存在していたのか?、何となく頭の中で想像している理想の「昔の豊かな自然」なんてものがそもそも本当にあったのか、ということから歴史的事実を積み上げながら検証していった時、思いがけない真実がそこに姿を見せます。

などなど、認識を新たにするとても有意義な講演会でした。

素晴らしい講演の内容についてもっと書き続けたいのですが、講演終了後に森林インストラクターの役員の方々を交えて、町田の有名な馬肉料理屋「柿島屋」で馬を肴に一杯、二杯と杯を重ねてしまったので、この話しのつづきは後日まとめて載せることにしましょう。

つづく・・・

…

今日は、所属しているNPO法人 かながわ森林インストラクターの会の第5回森林文化講演会があり、桜美林大学の会場まで出かけてきました。

『森林飽和』の著者として著名な太田猛彦 東大名誉教授による「もっと豊かな森・役に立つ森をつくろう」というテーマでの講演会でした。

講演の内容(レジュメ)は、

1:津波と森林

2:森の歴史と現状(現代の森は本当に荒廃しているのか/森林は飽和している?)

3:森林飽和の副作用

4:持続可能な社会と森林

5:これからの森林管理、他 という 5つのテーマによる講演でした。

ひとつひとつ「目からウロコ」の話しばかりで、とても勉強になりましたし、脳にガツンと刺激を受けるほどの素晴らしい講演内容でした。

私たちが普段何となく常識として感じている(ある意味)曖昧な概念について、筋道を立てて科学的に論理的に歴史的事実を交えて検証していく姿はやはり学者でないと出来ない手法だと感じるとともに、私たちの信じていることもかなりの思い込みが入っていることに気付かされました。

(とはいえ、学者はそれぞれ自分の信じる論理みたいなものがあって、太田先生には太田先生の、宮脇先生には宮脇先生の信じる「道」みたいなものがあって、それぞれ一理あるのだろうな。であるならば、私たちはその両方の論説をしっかり聴いて、自分なりに判断していくしかないのでしょう。)

私たちが想像している「昔の山の姿」は本当に木々の生い茂った豊かな山や森林だったのか?、たとえば江戸時代やそれ以前の時代の里山や深山や海岸林などの「自然」は本当に想像しているような「豊かな自然」「潜在的植生の森」がそこに存在していたのか?、何となく頭の中で想像している理想の「昔の豊かな自然」なんてものがそもそも本当にあったのか、ということから歴史的事実を積み上げながら検証していった時、思いがけない真実がそこに姿を見せます。

などなど、認識を新たにするとても有意義な講演会でした。

素晴らしい講演の内容についてもっと書き続けたいのですが、講演終了後に森林インストラクターの役員の方々を交えて、町田の有名な馬肉料理屋「柿島屋」で馬を肴に一杯、二杯と杯を重ねてしまったので、この話しのつづきは後日まとめて載せることにしましょう。

つづく・・・

…

最近のコメント