応急危険度判定士更新・講習会 … 震災ボランティア ― 2014/07/18

- -

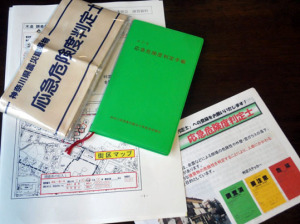

今日は午後から、神奈川県応急危険度判定士の更新講習会(5年ごとに更新)に参加してきました。

応急危険度判定士というのは、(県や士会、安全協会などの要請を受けて)大震災などで建物や家屋が被害を受けた際、構造的な被害を専門的な目で応急的に見極めて、とりあえず使用出来るのか、今すぐにでも倒壊の危険があるのかを判断して、緑色(とりあえず安心?)、黄色(要注意)、赤色(危険)のステッカーを建物に貼って(持ち主への説明)いくという、完全ボランティアの活動です。

といっても、東北や新潟など関東以外の地域で発生した震災にはこういうシステムも機能するのでしょうが、もし関東地方で大震災が起きたら、、と考えると、その被害の大きさは今まで以上に甚大で広範囲に渡りますので、個々の建物の危険度を判定しているような場合ではないのでしょうけど…。

こういう災害時を想定した二次防災システムが使われるようなことが起こらないことを祈りますが、まあ、少なくとも多少の防災の備えと救援準備/訓練だけは日頃から気をつけてやっていく必要はある、と思っています。 が、実際はどうなんだろう?

前回の応急危険度判定模擬訓練の様子:http://hd2s-ngo.asablo.jp/blog/2013/10/23/

…

今日は午後から、神奈川県応急危険度判定士の更新講習会(5年ごとに更新)に参加してきました。

応急危険度判定士というのは、(県や士会、安全協会などの要請を受けて)大震災などで建物や家屋が被害を受けた際、構造的な被害を専門的な目で応急的に見極めて、とりあえず使用出来るのか、今すぐにでも倒壊の危険があるのかを判断して、緑色(とりあえず安心?)、黄色(要注意)、赤色(危険)のステッカーを建物に貼って(持ち主への説明)いくという、完全ボランティアの活動です。

といっても、東北や新潟など関東以外の地域で発生した震災にはこういうシステムも機能するのでしょうが、もし関東地方で大震災が起きたら、、と考えると、その被害の大きさは今まで以上に甚大で広範囲に渡りますので、個々の建物の危険度を判定しているような場合ではないのでしょうけど…。

こういう災害時を想定した二次防災システムが使われるようなことが起こらないことを祈りますが、まあ、少なくとも多少の防災の備えと救援準備/訓練だけは日頃から気をつけてやっていく必要はある、と思っています。 が、実際はどうなんだろう?

前回の応急危険度判定模擬訓練の様子:http://hd2s-ngo.asablo.jp/blog/2013/10/23/

…

最近のコメント