信州松代・黄檗宗 象山恵明禅寺 … 邸園/文化財保全・HM ― 2012/10/17

- -

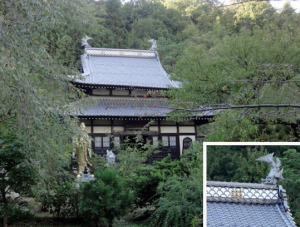

写真は象山神社近くの山裾に隠れるようにひっそりと建っている、真田家ゆかりの禅寺本堂の姿です。

山門前に立てられていた縁起書きを読むと、寺号は黄檗宗 象山恵明禅寺(ゾウザン エミョウ ゼンジ)といい、大本山は京都宇治にある隠然禅師開祖の黄檗山 萬福寺とあります。

佐久間象山の象山(ゾウザン)の名前(号)の由来になった禅寺だそうです。

黄檗二祖木庵禅師が開祖で延宝五年(1677年)に造営されましたが、文政八年(1825年)に山門などを除きほぼ全山が焼けてしまい、その後 天保四年(1833年)に現在の本堂や鐘楼、庫裏などが再建されたとあります。

最近になって新しい瓦で葺き直された、急勾配の屋根が本堂全体のプロポーションを引き締め、威風堂々とした印象を与えています。

ただし、良く屋根の軒先を観察すると、右側が左側に比べてわずかに下がっているのが写真でも解ります。

調べてみると、最近屋根を修復した際に、本瓦は葺き替えることは出来たのだが、屋根の傾きまでは完全修復できなかったようです。

屋根の上には、六文銭の印のある青海波文様の棟が乗り、棟の両端には瓦で出来た立派な鯱(シャチホコ)が威厳のある姿を見せています。

普通ですと冠(カンムリ)瓦(雁振(ガンブリ)瓦)と熨斗(ノシ)瓦とを組み合わせた棟が一般的ですが、丸瓦(冠瓦)と白い本漆喰で作られた棟の立上がりのデザインが大きな瓦屋根にアクセントを与えていて面白い。

*「シャチホコ」は「鯱」をかたどった「鉾」という意味で、お城の天守閣の屋根に乗っているあの棟飾りです。

「鯱(シャチ)」というのは、白黒模様のほ乳類のあのシャチのことではなく、海の底に住むとされる想像上の生き物のことです。 鯱が水に住むことから、火災除けの意味を込めて棟に乗せられるようになりました。

狛犬やシーサーやお狐様同様に、二対の鯱は阿吽の姿をしていて雄雌になっています。

・・・つづく

…

写真は象山神社近くの山裾に隠れるようにひっそりと建っている、真田家ゆかりの禅寺本堂の姿です。

山門前に立てられていた縁起書きを読むと、寺号は黄檗宗 象山恵明禅寺(ゾウザン エミョウ ゼンジ)といい、大本山は京都宇治にある隠然禅師開祖の黄檗山 萬福寺とあります。

佐久間象山の象山(ゾウザン)の名前(号)の由来になった禅寺だそうです。

黄檗二祖木庵禅師が開祖で延宝五年(1677年)に造営されましたが、文政八年(1825年)に山門などを除きほぼ全山が焼けてしまい、その後 天保四年(1833年)に現在の本堂や鐘楼、庫裏などが再建されたとあります。

最近になって新しい瓦で葺き直された、急勾配の屋根が本堂全体のプロポーションを引き締め、威風堂々とした印象を与えています。

ただし、良く屋根の軒先を観察すると、右側が左側に比べてわずかに下がっているのが写真でも解ります。

調べてみると、最近屋根を修復した際に、本瓦は葺き替えることは出来たのだが、屋根の傾きまでは完全修復できなかったようです。

屋根の上には、六文銭の印のある青海波文様の棟が乗り、棟の両端には瓦で出来た立派な鯱(シャチホコ)が威厳のある姿を見せています。

普通ですと冠(カンムリ)瓦(雁振(ガンブリ)瓦)と熨斗(ノシ)瓦とを組み合わせた棟が一般的ですが、丸瓦(冠瓦)と白い本漆喰で作られた棟の立上がりのデザインが大きな瓦屋根にアクセントを与えていて面白い。

*「シャチホコ」は「鯱」をかたどった「鉾」という意味で、お城の天守閣の屋根に乗っているあの棟飾りです。

「鯱(シャチ)」というのは、白黒模様のほ乳類のあのシャチのことではなく、海の底に住むとされる想像上の生き物のことです。 鯱が水に住むことから、火災除けの意味を込めて棟に乗せられるようになりました。

狛犬やシーサーやお狐様同様に、二対の鯱は阿吽の姿をしていて雄雌になっています。

・・・つづく

…

最近のコメント