三渓園・特別公開の鶴翔閣/書斎棟 … 建築の旅・WanderVogel ― 2012/08/17

- -

先日行った三渓園の「鶴翔閣」の中にある主人(三渓)の書斎棟です。

書斎棟と言ってもこの部屋一部屋だけの広さですが、他の部屋から階段で数段上がったレベルに改装され、よりプライベートな空間であることを感じさせるデザイン・レイアウトになっています。

もともとは畳敷きの寝室兼書斎であったものを、後に床をフローリング張りに改装して(その時に写真下のマントルピースを造ったのか)今の姿になったといいます。

元からこういうデザインで造られたのではないかと思わせるほど、しっくりと決まっています。

ゆったりとして上品な空気に満ちた書斎空間になっています。

住宅の設計において見習うべきは、こういった上質な空気感の創出なのだと感じ入った瞬間でした。

…

先日行った三渓園の「鶴翔閣」の中にある主人(三渓)の書斎棟です。

書斎棟と言ってもこの部屋一部屋だけの広さですが、他の部屋から階段で数段上がったレベルに改装され、よりプライベートな空間であることを感じさせるデザイン・レイアウトになっています。

もともとは畳敷きの寝室兼書斎であったものを、後に床をフローリング張りに改装して(その時に写真下のマントルピースを造ったのか)今の姿になったといいます。

元からこういうデザインで造られたのではないかと思わせるほど、しっくりと決まっています。

ゆったりとして上品な空気に満ちた書斎空間になっています。

住宅の設計において見習うべきは、こういった上質な空気感の創出なのだと感じ入った瞬間でした。

…

山と渓谷9月号・山の「新常識」について … WanderVogel ― 2012/08/20

- -

だいたい毎月のように「山と渓谷」や「岳人」や「Fiy Fisher」などの雑誌を買って読んでいますが、実際に山や渓流に行けなくとも読んでいるだけでストレス解消にはなるものです。

私が山登りを始めた1970年代から比べると話しにならないほどの大変化ですが、ここ10年・20年前と比べて特に山の装備の変化/発達には大きいものがあります。

山岳装備の面から考えると、今の山登りは体力勝負ではなく、「科学」ですから。

加えて、山登りを取り巻く環境自体の変化にも大きいものがあります。

山小屋も山の中とは思えないほど贅沢な(?)設備が完備していますし、TVや雑誌で取り上げられた人気の山には大挙して人が押し掛けるようになっています。

山岳地図が読めなくてもGPSの機械を持ち歩けば、トラブルさえ起きなければカーナビ同様に示されたルート通りに何も考えずに行動することも可能になりましたし、気象予報も昔のように短波放送を聞いて天気図を作成するといったこともなく、電波さえ入れば日頃使っているスマートフォンでも詳細データを入手することが出来るほどです。

そういった山へのアプローチが容易になった反面、山での事故・トラブル・環境問題も増えているとのことです。

確かに昔と違って装備さえ揃えればまったくの初心者でも、いきなり3,000m級の岩稜の山に簡単に登れてしまうような旅行感覚の情報が溢れていますから。

また、アジアの国々からの日本の山登りツアーも盛んになってきていますので、これまでとは違う注意も必要になるでしょう。

山に入る人数が増えれば、当然 自然環境にも影響がおよんできます。

不法投棄のゴミの問題も、し尿の問題も、心ない人たちによる(悪意ではない)自然破壊など、今後の大きな問題(課題)として取りざたされてきています。

町中でのゴミ問題と違い、自然の中では100人のうちの1人でも自然破壊行為をするものがいれば、あっという間に荒廃してしまいます。

「自然」というのは、それほど繊細で微妙なバランスの中で存在しているのです。

海外の山(特にネパール・ヒマラヤなど)では、トレッカーや登山者に発行するパーミッション代が年々高額化してきていますが、それも自然を守るためには仕方の無いことです。

また、登山者の安全のこともありますが、環境保護や自然破壊行為抑止のため「公認ガイド」の同行を義務づけているトレッキングルートもあります。

日本も「自然はタダ」だと言う、「古い常識」こそ改める時期に来ているのではないかと思います。

これからは特別な入山料というか自然保護のための費用を登山者からしっかり徴収して、これ以上 自然の姿を荒廃させることにならないように保護/管理していく活動原資にあてる必要が出てきているのではないか。

山渓ではコラムの中で少ししか触れられていませんでしたが、これこそがこれからの 山の「新常識」になってくるのだと思います。

…

だいたい毎月のように「山と渓谷」や「岳人」や「Fiy Fisher」などの雑誌を買って読んでいますが、実際に山や渓流に行けなくとも読んでいるだけでストレス解消にはなるものです。

私が山登りを始めた1970年代から比べると話しにならないほどの大変化ですが、ここ10年・20年前と比べて特に山の装備の変化/発達には大きいものがあります。

山岳装備の面から考えると、今の山登りは体力勝負ではなく、「科学」ですから。

加えて、山登りを取り巻く環境自体の変化にも大きいものがあります。

山小屋も山の中とは思えないほど贅沢な(?)設備が完備していますし、TVや雑誌で取り上げられた人気の山には大挙して人が押し掛けるようになっています。

山岳地図が読めなくてもGPSの機械を持ち歩けば、トラブルさえ起きなければカーナビ同様に示されたルート通りに何も考えずに行動することも可能になりましたし、気象予報も昔のように短波放送を聞いて天気図を作成するといったこともなく、電波さえ入れば日頃使っているスマートフォンでも詳細データを入手することが出来るほどです。

そういった山へのアプローチが容易になった反面、山での事故・トラブル・環境問題も増えているとのことです。

確かに昔と違って装備さえ揃えればまったくの初心者でも、いきなり3,000m級の岩稜の山に簡単に登れてしまうような旅行感覚の情報が溢れていますから。

また、アジアの国々からの日本の山登りツアーも盛んになってきていますので、これまでとは違う注意も必要になるでしょう。

山に入る人数が増えれば、当然 自然環境にも影響がおよんできます。

不法投棄のゴミの問題も、し尿の問題も、心ない人たちによる(悪意ではない)自然破壊など、今後の大きな問題(課題)として取りざたされてきています。

町中でのゴミ問題と違い、自然の中では100人のうちの1人でも自然破壊行為をするものがいれば、あっという間に荒廃してしまいます。

「自然」というのは、それほど繊細で微妙なバランスの中で存在しているのです。

海外の山(特にネパール・ヒマラヤなど)では、トレッカーや登山者に発行するパーミッション代が年々高額化してきていますが、それも自然を守るためには仕方の無いことです。

また、登山者の安全のこともありますが、環境保護や自然破壊行為抑止のため「公認ガイド」の同行を義務づけているトレッキングルートもあります。

日本も「自然はタダ」だと言う、「古い常識」こそ改める時期に来ているのではないかと思います。

これからは特別な入山料というか自然保護のための費用を登山者からしっかり徴収して、これ以上 自然の姿を荒廃させることにならないように保護/管理していく活動原資にあてる必要が出てきているのではないか。

山渓ではコラムの中で少ししか触れられていませんでしたが、これこそがこれからの 山の「新常識」になってくるのだと思います。

…

数寄屋大工展・竹中大工道具館巡回展 … 建築の旅・WanderVogel ― 2012/08/21

- -

8月20日から竹中工務店本社1階ホールで開催されている、竹中大工道具館巡回展の数寄屋大工展 - 美を創造する匠 - を見てきました。

会場には写真のような原寸大茶室建築模型も展示してあり、これがかなり精巧に(あたりまえですが)出来ていて、細かい説明書きなど読まなくとも普請の様子、匠の技が手に取るように理解出来ます。

その他にもビデオを使って細かいディテールの細工作業を解説していたり、大工と左官の阿吽の呼吸での作業の進め方や茶室ならではの銘木の使い方、建具・表具屋の目に見えない工夫などをサラッと解説してくれています。

数寄屋=茶室 ということでもないとは思いますが、数寄屋の中でもあえて特徴のある「茶室建築」を選んで、造り手側から見た普請の技を、解り易く解説・展示している「大工展」です。

様々な解釈のできる「侘び」「寂び」の世界の中でも、きれいに納める方の“数寄屋の技”を理解するのには完成度の高い展示会と言えます。

…

8月20日から竹中工務店本社1階ホールで開催されている、竹中大工道具館巡回展の数寄屋大工展 - 美を創造する匠 - を見てきました。

会場には写真のような原寸大茶室建築模型も展示してあり、これがかなり精巧に(あたりまえですが)出来ていて、細かい説明書きなど読まなくとも普請の様子、匠の技が手に取るように理解出来ます。

その他にもビデオを使って細かいディテールの細工作業を解説していたり、大工と左官の阿吽の呼吸での作業の進め方や茶室ならではの銘木の使い方、建具・表具屋の目に見えない工夫などをサラッと解説してくれています。

数寄屋=茶室 ということでもないとは思いますが、数寄屋の中でもあえて特徴のある「茶室建築」を選んで、造り手側から見た普請の技を、解り易く解説・展示している「大工展」です。

様々な解釈のできる「侘び」「寂び」の世界の中でも、きれいに納める方の“数寄屋の技”を理解するのには完成度の高い展示会と言えます。

…

藤森照信の茶室学 … 建築の旅・WanderVogel ― 2012/08/22

- -

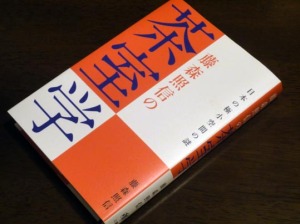

先月(7月15日)出版された「藤森照信の茶室学」という本が楽しい。

藤森照信氏は近代建築史を東京大学で教えていた建築史家で、もちろん建築家でもあります。

私も大好きな建築家の一人なので、以前より氏の設計された建物や施設などをあちこちに見に行っていますし、書かれた著書や写真集などもよく読ませてもらっています。

もともと近代建築史が専門ということなのですが、著書を読んだり設計された建物を見ていますと、大胆な発想で楽しい茶室をたくさん造っていたりしていますので、藤森氏が「茶室学」という本を書いたということにものすごく惹かれてすぐに買って読み始め、一気に読み終えてしまいました。

以前書かれた本の中で、藤森氏は設計に際し「私は真壁は嫌いだ。日本の数寄屋は完成しているので、それを超える真壁というものは思い付かない。数寄屋の可能性は尽きている・・・」というような面白い言い方をしていたので、さて ここではどういった話が飛び出すか、非常に興味がありました。

氏の設計した建物に興味のある方や、千利休の「待庵」のミステリアスな成り立ちに興味を持っている方には一読をお勧めしたい本です。

…

先月(7月15日)出版された「藤森照信の茶室学」という本が楽しい。

藤森照信氏は近代建築史を東京大学で教えていた建築史家で、もちろん建築家でもあります。

私も大好きな建築家の一人なので、以前より氏の設計された建物や施設などをあちこちに見に行っていますし、書かれた著書や写真集などもよく読ませてもらっています。

もともと近代建築史が専門ということなのですが、著書を読んだり設計された建物を見ていますと、大胆な発想で楽しい茶室をたくさん造っていたりしていますので、藤森氏が「茶室学」という本を書いたということにものすごく惹かれてすぐに買って読み始め、一気に読み終えてしまいました。

以前書かれた本の中で、藤森氏は設計に際し「私は真壁は嫌いだ。日本の数寄屋は完成しているので、それを超える真壁というものは思い付かない。数寄屋の可能性は尽きている・・・」というような面白い言い方をしていたので、さて ここではどういった話が飛び出すか、非常に興味がありました。

氏の設計した建物に興味のある方や、千利休の「待庵」のミステリアスな成り立ちに興味を持っている方には一読をお勧めしたい本です。

…

丹沢の山の荒廃を考える … 森林インストラクター・WanderVogel ― 2012/08/26

- -

今日は神奈川県森林インストラクターの会合があり、神奈川県の山林(丹沢など)と水源になっている森の現状など レクチャーとディスカッションに参加してきました。

以前Blogにも書きましたが、今春 上流側(山梨県山中湖村)から山を越えて、世附川源流域の沢まで降りてみたのですが、一帯の山林の荒廃はいっそう激しくなっていて、写真のような荒れた姿を晒していました。

その時感じたのは、これは今何らかの手立てをしないと取り返しのつかない姿になってしまうな、という危機感でした。

ちなみに、世附川は酒匂川水系の丹沢湖に流れ込む支流の一つで、多くの枝沢を抱えた奥の深い沢です。

この世附川渓流の一体には、植林された杉やヒノキの林もありますが、比較的広葉樹の自然林も多く残っています。

また、この渓流は源流部を遡って行っても、結構な水量の沢水が豊富に流れていて神奈川県の(というよりは横浜の)水源地としてとても重要な山域・森林帯でもあります。

ところが、一昨年の台風の被害で林業管理に使われている主要林道が山の斜面もろとも崩壊してしまい、ここ2年余りは下流からのアプローチが不可能になってしまっています。

今日のレクチャー・ディスカッションの中でもありましたが、こういった山林崩壊の問題には即効性のある「特効薬」などはなく、ひとつひとつ人の手で解決していくしか道はないということです。

神奈川県でもいろいろ手立てを考えてはいますが、一番の問題は森林環境問題の専門家が足りない、山林保護の指導者と実際に作業してくれる人の手がまだまだ足りていない。

森林保護と水源地保護、林業の復活、治水や水資源活用、鹿の生態(保護と適正な頭数管理)など 担当する省庁ごとの縦割りの縄張り意識がまだまだ障壁になっていて、取り組みに対する進みが遅いということもあります。これは県自身も充分認識しているところでした。

ただ、この問題は考えていただけでは何も解決しませんので、今 自分が出来ることから手を付けていくことが大切だと思いますし、数年・数十年先を見越して継続して守っていくという姿勢が求められているのだと感じました。

今何かに手を付けないと、何かをしないとこのままどんどん山の荒廃が進み、本当に丹沢から渓魚の姿が消えてしまいます。

…

今日は神奈川県森林インストラクターの会合があり、神奈川県の山林(丹沢など)と水源になっている森の現状など レクチャーとディスカッションに参加してきました。

以前Blogにも書きましたが、今春 上流側(山梨県山中湖村)から山を越えて、世附川源流域の沢まで降りてみたのですが、一帯の山林の荒廃はいっそう激しくなっていて、写真のような荒れた姿を晒していました。

その時感じたのは、これは今何らかの手立てをしないと取り返しのつかない姿になってしまうな、という危機感でした。

ちなみに、世附川は酒匂川水系の丹沢湖に流れ込む支流の一つで、多くの枝沢を抱えた奥の深い沢です。

この世附川渓流の一体には、植林された杉やヒノキの林もありますが、比較的広葉樹の自然林も多く残っています。

また、この渓流は源流部を遡って行っても、結構な水量の沢水が豊富に流れていて神奈川県の(というよりは横浜の)水源地としてとても重要な山域・森林帯でもあります。

ところが、一昨年の台風の被害で林業管理に使われている主要林道が山の斜面もろとも崩壊してしまい、ここ2年余りは下流からのアプローチが不可能になってしまっています。

今日のレクチャー・ディスカッションの中でもありましたが、こういった山林崩壊の問題には即効性のある「特効薬」などはなく、ひとつひとつ人の手で解決していくしか道はないということです。

神奈川県でもいろいろ手立てを考えてはいますが、一番の問題は森林環境問題の専門家が足りない、山林保護の指導者と実際に作業してくれる人の手がまだまだ足りていない。

森林保護と水源地保護、林業の復活、治水や水資源活用、鹿の生態(保護と適正な頭数管理)など 担当する省庁ごとの縦割りの縄張り意識がまだまだ障壁になっていて、取り組みに対する進みが遅いということもあります。これは県自身も充分認識しているところでした。

ただ、この問題は考えていただけでは何も解決しませんので、今 自分が出来ることから手を付けていくことが大切だと思いますし、数年・数十年先を見越して継続して守っていくという姿勢が求められているのだと感じました。

今何かに手を付けないと、何かをしないとこのままどんどん山の荒廃が進み、本当に丹沢から渓魚の姿が消えてしまいます。

…

タクラマカン砂漠のナン屋 1985 … WanderVogel ― 2012/08/30

- -

ずいぶん古ぼけた写真です。

1985年頃のタクラマカン砂漠の町 ウルムチからカシュガルへとローカルバスで移動中に立ち寄った小さな宿場町のナン屋の店先です。

砂漠(というか、土漠)の砂まじりの埃っぽい風が吹き抜ける中に、ナン屋の店先に積まれた出来立てのナン。イースト菌の入っていない、全粒粉で作られたパサパサでとても固いパンです。

脇に立つ柱に吊るされた半身の羊肉は、ナンに合わせて売られているシシカバブの肉の新鮮さを証明するための演出です。

この時代(私の行った1985年当時)この辺境の地はもちろんのこと、中国本土でも冷蔵庫を持っているお店は非常にまれで、だいたいは肉でも何でも鮮度を求める食材は解体してすぐに調理して食べることを前提としていましたので、このように 使っている肉が新鮮であることをアピールしないと客は付きません。

もっともこういうお店に出入りするのは、ウイグル人・カザフ人などチュルク(トルコ)族の地元の人たちだけで、この地域に少数いる(支配層の)漢人などは決して買いには来ません。

世界中の国々に漢人(オーバーシーズチャイニーズ)は進出し、その国で中華街(チャイナタウン)・リトルチャイナというコミュニティーを形成していますが、この新疆ウイグル自治区の場合と同様にそこではその地域の人々と交わるようなことは決してありません。

その閉鎖性故に、(食文化を含む)地域文化・芸術、その土地の歴史など地域固有のアイデンティティーや歴史遺産を軽んじる結果を生み、(文化大革命時のような)盲目的な破壊行為に走ることになります。

同じ時期に入境したチベット自治区同様に、ここ新疆ウイグル自治区でも(当時から)中国からの独立を求めていざこざの絶えない地域(国)でした。

中共の異常なほどの覇権主義を、目で、肌で感じることの出来る地域でもあります。

チベット・ラサ/ジョカン(大昭寺)の前で:http://hd2s-ngo.asablo.jp/blog/2012/05/20/

・・・不定期に つづく

…

ずいぶん古ぼけた写真です。

1985年頃のタクラマカン砂漠の町 ウルムチからカシュガルへとローカルバスで移動中に立ち寄った小さな宿場町のナン屋の店先です。

砂漠(というか、土漠)の砂まじりの埃っぽい風が吹き抜ける中に、ナン屋の店先に積まれた出来立てのナン。イースト菌の入っていない、全粒粉で作られたパサパサでとても固いパンです。

脇に立つ柱に吊るされた半身の羊肉は、ナンに合わせて売られているシシカバブの肉の新鮮さを証明するための演出です。

この時代(私の行った1985年当時)この辺境の地はもちろんのこと、中国本土でも冷蔵庫を持っているお店は非常にまれで、だいたいは肉でも何でも鮮度を求める食材は解体してすぐに調理して食べることを前提としていましたので、このように 使っている肉が新鮮であることをアピールしないと客は付きません。

もっともこういうお店に出入りするのは、ウイグル人・カザフ人などチュルク(トルコ)族の地元の人たちだけで、この地域に少数いる(支配層の)漢人などは決して買いには来ません。

世界中の国々に漢人(オーバーシーズチャイニーズ)は進出し、その国で中華街(チャイナタウン)・リトルチャイナというコミュニティーを形成していますが、この新疆ウイグル自治区の場合と同様にそこではその地域の人々と交わるようなことは決してありません。

その閉鎖性故に、(食文化を含む)地域文化・芸術、その土地の歴史など地域固有のアイデンティティーや歴史遺産を軽んじる結果を生み、(文化大革命時のような)盲目的な破壊行為に走ることになります。

同じ時期に入境したチベット自治区同様に、ここ新疆ウイグル自治区でも(当時から)中国からの独立を求めていざこざの絶えない地域(国)でした。

中共の異常なほどの覇権主義を、目で、肌で感じることの出来る地域でもあります。

チベット・ラサ/ジョカン(大昭寺)の前で:http://hd2s-ngo.asablo.jp/blog/2012/05/20/

・・・不定期に つづく

…

最近のコメント